Траектория автомобиля в повороте. Как правильно поворачивать на автомобиле, техника выполнения поворотов

Опыт, накопленный за более чем вековое существование автомобиля, собранный мастерами вождения передается от одного к другому. Есть много литературы, в которой раскрыты некоторые навыки. Но в этой статье автоинструкторы уделят внимание такому важному моменту управления машиной, как прохождение поворотов.

Некоторые из предложенных советов доступны даже водителю, но часть требует определенных навыков и мастерства.

Пытайтесь определить крутизну и сложность поворота, наличие обочины и неровности, наклон полотна еще на подходе к повороту. Правильная оценка упрощает вам его прохождение.

Оптимальный тип торможения необходимо выбирать в зависимости от соответствия скорости вашего автомобиля и критической скорости приближающегося поворота. Торможение может быть слабоинтенсивным или экстренным .

При прохождении неизвестного поворота лучше снизить скорость.

Вы потеряете немного времени, но обезопасите себя от попадания в аварийную ситуацию.

Старайтесь смещать машину перед поворотом к наружной стороне дороги, а если она двуполостная, то следует сместиться на край своей полосы. Это увеличит радиус дуги поворота и тем самым уменьшит центробежную силу, действующую на автомобиль.

Не пытайтесь одновременно тормозить и переходить на дугу поворота.

Это практически невозможно. Лучше сначала закончить одну операцию, и только потом переходить к другой. Возможен вариант с притормаживанием на дуге, но для этого требуется сначала выполнить вход в поворот.

Не включайте понижающую передачу во время прохождения поворота, это может нарушить устойчивость автомобиля.

Переключение передач лучше делать на подходе к повороту.

Если вы точно не знаете, на какой передаче лучше всего преодолеть поворот, оптимальным решением будет включить более низкую. Это сохранит мощность двигателя при достаточно высокой частоте вращения коленвала.

Видеоматериал о навыках прохождения поворотов:

Перед вхождением в поворот притормозите либо двигателем, либо рабочим тормозом, либо понижением передачи. Это загрузит передние колеса массой машины.

Легко нажмите на педаль газа после начала вхождения в поворот. Это позволит повысить управляемость машины, и будет способствовать противодействию центробежной силе.

Не старайтесь сразу переходить на внутренний радиус поворота. Уменьшение радиуса приведет к увеличению центробежной силы, что повлечет за собой трудности во второй половине поворота.

Начинать и заканчивать поворот лучше на наружной стороне полотна.

Если вы не успели понизить передачу до начала поворота, это можно сделать уже в процессе поворачивания. Главное, оно не должно быть резким, то есть без четко выраженного разгона или торможения. Это позволит исключить возможность заноса.

Во время поворота лучший способ торможения — это плавное непрерывное нажатие на тормоз. Но он способен сбросить скорость не более чем на 20 км/ч при прохождении поворота.

Ступенчатое и прерывистое торможение на дуге приведет к потере устойчивости машины.

Следует избегать неровностей полотна под внешними колесами машины, так как они обеспечивают устойчивость. Провал или отрыв от дороги этих колес может привести к неконтролируемому сносу . При наличии неровностей на дорожном полотне лучше всего использовать траекторию двойного хода. То есть разбить дугу на два небольших поворота и прямую линию между ними.

На переднеприводных автомобилях резкий сброс газа приводит к соскальзыванию ведомой оси. Этим можно воспользоваться, для переориентации машины внутрь поворота.

Но, при применении этого метода, следует тут же повысить обороты, чтобы стабилизировать машину.

Слишком крутые повороты лучше проходить не по дуге, а по траектории многогранника. Это позволит избежать вам серьезных ошибок.

При выходе из поворота, прежде чем увеличить обороты двигателя поставьте машину на все четыре точки опоры, при равной загрузке всех колес. Это достигается с помощью выравнивания автомобиля и его смещения к наружной стороне дуги.

Удачного вам прохождения поворотов и будьте аккуратны!

В статье использовано изображение с сайта www.axtung.com

Безопасное прохождение поворотов

ВВЕДЕНИЕ

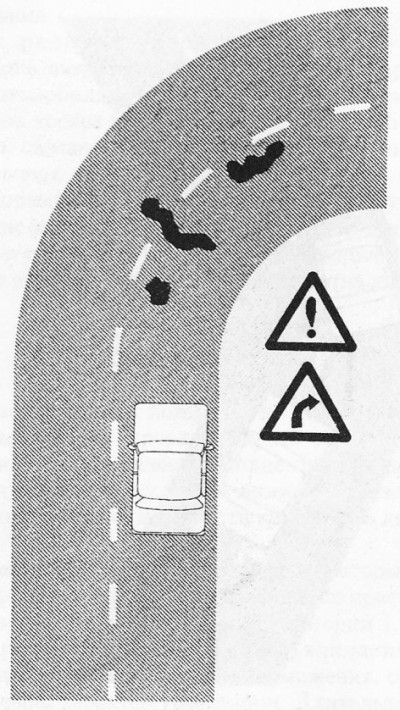

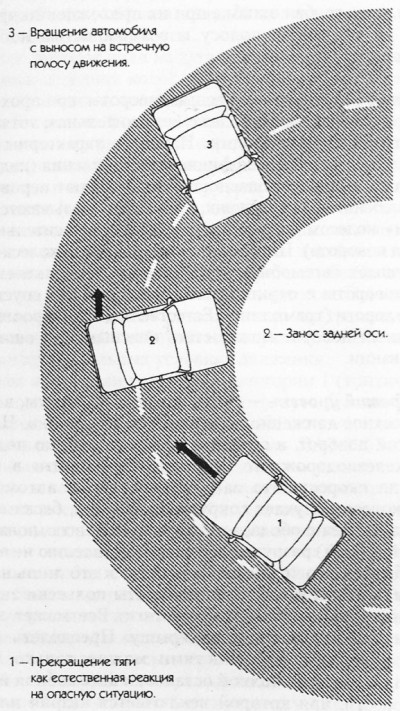

Большинство водителей любой квалификации чувствуют себя очень неуверенно, подъезжая к повороту на критической скорости. Это вполне естественно - программы их подготовки умалчивают о реальных выходах из таких ситуаций, а умудренные опытом "бывалые" предлагают советы типа "ехать потише" ... Опасность может возникнуть намного раньше, чем автомобиль потеряет управляемость и под действием центробежной силы попадает либо в кювет, либо на полосу встречного движения. Критическая ситуация начинается с того момента, когда водитель допускает ошибку в оценке крутизны поворота. На первый взгляд, крутой поворот может показаться плавным, но свою ошибку многие, к сожалению, начинают понимать уже на дуге поворота. Опасность поворота оценивается в первую очередь его крутизной. Кроме значительной крутизны, многие повороты сложны (!), опасны (!!) и очень опасны (!!!) из-за скользкости покрытия, неровностей, постоянных или временных помех на дуге, глубокой обочины, крутого спуска и т. д. Когда скорость автомобиля минимальна и условия внешней среды благоприятны (сухое, твердое покрытие, отличная видимость, индивидуальное движение), то чаще всего трудностей не возникает. Но стоит только скорости приблизиться к критической, как любое неверное действие водителя тотчас приводит к аварийной ситуации или ДТП. Чаще всего такое действие обусловлено прочным рефлексом на опасность, заставляющим водителя резко нажать на тормозную педаль или педаль управления подачей топлива. Занос или вращение автомобиля почти всегда является реакцией на тормозной импульс, так как наружные колеса в большей степени загружены весом автомобиля из-за действия центробежной силы. Блокирование любого из четырех колес приведет к заносу автомобиля, а блокирование всех колес - к скольжению по касательной к дуге поворота. Очень трудно снизить скорость на дуге поворота. Самые эффективные способы торможения - ступенчатый и прерывистый - здесь применить нельзя из-за опасности блокирования колес. Прием "тормоз - газ" позволяет сохранить управляемость, но требует безошибочной работы левой ногой, что для большинства водителей-неспортсменов является невыполнимой задачей, так как отрабатывается на многолетних тренировках и предполагает наличие тонкого"чувства автомобиля". Плавное торможение исключает блокирование колес, но малоэффективно. Экстренное торможение сносом четырех колес или скольжением задних также является уделом лишь высококвалифицированных спортсменов. Поэтому возникает парадоксальная ситуация, при которой у неподготовленного водителя нет выбора в условиях критической скорости движения, и никакой совет или умная рекомендация не сможет заменить дефицита мастерства. Прежде чем решиться на скоростное прохождение поворота, нужно изучить приемы и способы управления, позволяющие не допустить грубую ошибку и стабилизировать автомобиль при потере устойчивости и управляемости. Лучшей школой прохождения поворотов является школа автогонщиков . Эти люди на собственном опыте в результате поиска и ошибок смогли систематизировать самые рациональные приемы. Миллионы обычных водителей могут использовать этот уникальный опыт, следуя сформулированным в книге 30 практическим рекомендациям. Пусть читателей не удивляет, что книга насыщена примерами из спорта и лучшие автогонщики России выступают здесь как учителя для всех нас. Можно надеяться, что их знания помогут вам повысить свою безопасность в критических ситуациях на поворотах.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОВОРОТОВ

В основу классификации поворотов положен геометрический признак. Чем больше крутизна поворота (или меньше его радиус) и выше скорость движения, тем большая центробежная сила действует на автомобиль. Как только эта сила превысит сцепные возможности автомобиля с дорогой, происходит потеря устойчивости и управляемости (снос, занос, вынос автомобиля на полосу встречного движения или обочину). В самом общем виде все повороты можно объединить в три группы: простые, сложные и опасные. На простых поворотах радиус кривизны постоянен, а на сложных может меняться. Простые повороты разнятся лишь направлением движения (направо, налево) и крутизной траектории. Сложные повороты, напротив, разнообразны: плавные, резкие, длинные, крутые, сочлененные, S-образные и др. Каждому из них соответствует определенная техника управления. Опасные повороты – это особая категория, причем к ней могут относиться и простые, и сложные повороты. Их опасность может определяться разными факторами: резким сужением дороги, помехами на стандартной траектории (камнями, неровностями), которые могут при экстренном объезде нарушить стабилизацию автомобиля. Зачастую на таких поворотах вообще нет смысла анализировать степень опасности, если она велика, и расчленять ее на составные части. Проще применить традиционный прием: снизить скорость до обеспечения гарантированной безопасности. Регулятором безопасности, подвластным водителю, является скорость автомобиля. Поэтому первым условием достижения мастерства является способность водителя точно сопоставить геометрию поворота (крутизну) и скорость автомобиля. Если скорость входа в поворот превышена, то погасить ее на дуге поворота чрезвычайно сложно из-за того, что нельзя полностью использовать тормозной эффект при неодинаково загруженных колесах. Внутренние относительно дуги поворота колеса разгружаются и способны заблокироваться даже при невысокой интенсивности торможения рабочим тормозом. При возникновении такого явления автомобиль переходит в занос или вращение. Поэтому для замедления на повороте применяют малоэффективное плавное торможение или контраварийные приемы (торможение скольжением), которые не требуют использования тормозной системы. Вторым условием достижения водительского мастерства является овладение комбинацией приемов управления, позволяющих обеспечить оптимальный скоростной режим и движение по заданной траектории. Не случайно техника прохождения поворотов считается наиболее сложной составляющей водительского мастерства. Ее реализация затрагивает практически все элементы управления (руление, торможение, выключение - включение сцепления, включение передач). Притом стандартные приемы, доведенные до автоматизма, чередуются с нестандартными, с помощью которых водитель сглаживает переходы от одного приема к другому, стабилизирует автомобиль, компенсирует допущенные ошибки. Постоянное сопоставление геометрии, скорости и техники управления привело к необходимости классификации поворотов по этим признакам (см. табл.). Наиболее важными факторами оценки поворота являются: возможность визуального просмотра его от входа до выхода или частично, крутизна или угол излома, направление, наличие подъемов, спусков, виражей, отрицательных уклонов и помех, комбинация этих элементов, состояние покрытия (скользкое, твердое, вязкое, рыхлое) и обочин.

Таблица. Классификация поворотов

|

Крутизна, |

Критическая |

Последовательнось действий гонщика при входе на максимальной скорости |

||

|

Для 4-ступенчатой КП |

Для 5-ступенчатой КП |

|||

|

IV-Т-III-З-ПР |

V-Т-IV-Т-З-ПР |

|||

|

IV-Т-III-Т-З-ПР |

V-Т-IV-Т-III-З-ПР |

|||

|

IV-Т-III-Т-II-З-ПР |

V-Т-IV-Т-III-Т-З-ПР |

|||

|

IV-Т-III-Т-II-Т-З-ПР |

V-Т-IV-Т-III-Т-II-ПР-ТС |

|||

|

IV-Т-III-Т-II-ПР-ТС |

V-Т-IV-Т-III-Т-II-Т-ПР-I |

|||

Примечания. 1. В таблице приняты условные обозначения: I-V - номер передачи; ПР - поворот рулевого колеса; З - загрузка передних колес; ТД - торможение двигателем; Т - торможение рабочим тормозом; ТС - торможение стояночным тормозом; КП - коробка передач. 2. Диапазон критической скорости связан не только с крутизной дуги, но и с коэффициентом сцепления шин с дорогой

Сложные повороты, состоящие из сочетания дуг различных радиуса или направления (рис. 2),

требуют не только точной геометрической оценки, но и конкретной тактики их прохождения с учетом изменения скорости на отдельных отрезках дуги, построения общей траектории, применения различных приемов управления, стабилизирующих автомобиль на дуге поворота. Безопасность водителя при прохождении таких поворотов на критической скорости зависит от точного прогноза и не менее точных действий по самостраховке , результатом которых является сохранение устойчивости и управляемости автомобиля на всем протяжении поворота от входа до выхода. Для большинства водителей и автогонщиков блее важной является не характеристика поворота, а безопасная траектория. В "стенограммах" лучших гонщиков имеются существенные различия не потому, что их восприятие поворотов и расстояний до них сильно отличается, а из-за выбора конкретных приемов. И самое удивительное – траектории лучших гонщиков практически одинаковые.

ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ

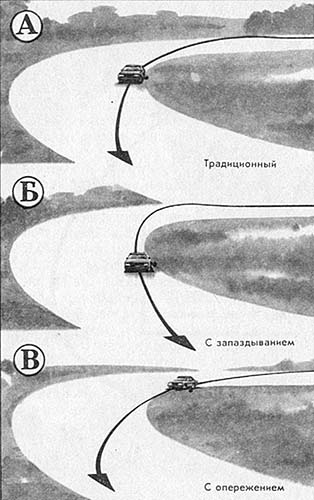

Весьма важным условием безопасности движения на повороте является правильный выбор траектории. Многие считают оптимальной дугу окружности наибольшего радиуса (рис. 3, А), полагая, что максимальная скорость движения гарантирует минимальное время преодоления поворота. Однако это далеко не так, поскольку потери времени необходимо учитывать на всех фазах поворота, начиная с торможения при подходе и заканчивая разгоном на выходе. Так как время торможения автомобиля всегда меньше времени его разгона, то оптимальной является не симметричная (правильная) дуга, а траектория, которая позволит начать более ранний и интенсивный разгон. Она называется траекторией с "глубоким входом" и является наилучшей независимо от покрытия дороги и скорости движения (рис. 3, Б).

Рис. 3. Варианты входа в поворот (точками отмечены места касания автомобилем

границы дорожного покрытия)

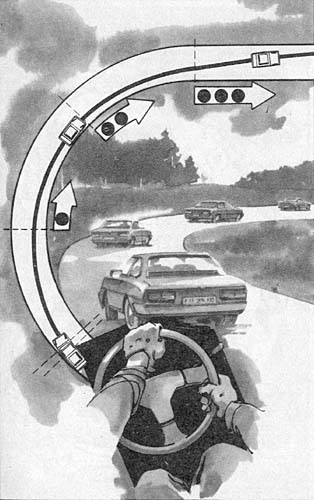

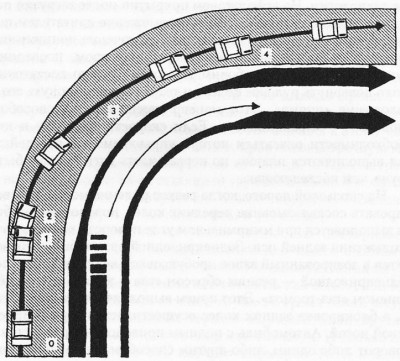

"Глубокий вход" выполняется следующим образом. Автомобиль движется по наружной стороне поворота, при этом водитель стремится как можно дольше ехать прямо. Это достаточно опасно и трудно выполнимо из-за большой вероятности того, что в начале маневра автомобиль, "не послушается" рулевого управления, а это в свою очередь спровоцирует еще более резкий поворот и срыв передних колес. Условиями тактически правильного и наиболее быстрого прохождения поворота является, во-первых, полное использование ширины дорожного полотна (на входе и выходе автомобиль должен находиться у внешней его границы) и, во-вторых, точка касания автомобиля внутренней границы полотна (см. рис. 3, Б) должна быть как можно дальше по ходу движения. Ранний вход в поворот (рис. 3, В) почти всегда является грубой тактической ошибкой. Он вызывает трудности в заключительной фазе: "доворот " на дуге увеличивает центробежную силу и провоцирует вынос автомобиля с полотна дороги. Траектория движения, построенная по этим принципам, обеспечивает максимальные скорость и ускорение на выходе. Движение на любом повороте условно можно разделить на четыре фазы (рис. 4).

Рис. 4. Фазы прохождения поворота

I. Подход к повороту

характеризуется снижением скорости до оптимальной,

соответствующей геометрии поворота, и выходом на внешнюю его сторону, что

обеспечивает минимальную кривизну траектории и максимальную скорость движения.

II. Вход в поворот

теоретически представляется простым – водитель

поворачивает рулевое колесо на угол, обеспечивающий движение по требуемой

криволинейной траектории, и автомобиль начинает двигаться по заданной кривой –

принимает маневр. Но на практике все гораздо сложнее. Чтобы пройти поворот на

предельной скорости, а торможение начать как можно позже, переход автомобиля от

прямолинейного движения к криволинейному должен протекать, как правило, на

грани потери сцепления колес с дорогой. Поэтому не исключена ситуация, в которой

передние колеса срываются в скольжение и автомобиль продолжает движение прямо.

III. Движение по дуге

делится на два этапа: от момента входа до точки

касания внутренней границы дорожного полотна (дуга постоянного радиуса); от

точки касания до выхода из поворота (распрямляющаяся кривая). Второй этап имеет

особенность, характерную для поворотов любых категорий. На этом участке пути

следует одновременно плавно поворачивать рулевое колесо и интенсивно

разгоняться сразу же после прохождения вершины поворота, а точнее – точки

касания границы дорожного полотна. Для плавного перехода к прямолинейному

движению необходимо поворачивать рулевое колесо так, чтобы скорость его

вращения обязательно соответствовала скорости движения автомобиля, и ни в коем

случае не выпускать руль из рук, не давая ему самостоятельно раскручиваться до

нейтрального положения.

IV. Выход из поворота

включает в себя переход к прямолинейному движению

и выравнивание автомобиля. Практика показала, что в этой фазе чаще всего

сказываются ошибки при движении по кривой, которые приводят к заносу. Как

правило, это слишком резкое нажатие на педаль управления подачей топлива.

СПОСОБЫ ПРОXОЖДЕНИЯ ПОВОРОТОВ

Вкатывание . Многие считают, что чем выше мастерство водителя, тем с большим заносом задней оси автомобиль проходит поворот. Однако более скоростным способом является вкатывание – движение на грани скольжения (рис. 5).

Рис. 5. Вкатывание

Этот способ имеет свою

особенность: при малейшей ошибке в определении критической скорости автомобиль

теряет управляемость уже в фазе входа. Удержать его на повороте в этом случае

очень сложно. В шоссейно-кольцевых гонках благодаря стабильности коэффициента

сцепления вкатывание

является основным способом

прохождения поворотов гонщиками. Вот как описывает этот способ мастер спорта

международного класса, многократный чемпион страны и победитель международных

кольцевых гонок Виталий Богатырев

: "Вся

сложность техники прохождения поворотов на предельной скорости заключается в

том, чтобы "нащупать" на выбранной траектории грань срыва колес в

скольжение, а затем удержаться на ней. Для этого, поставив автомобиль в

поворот, я начинаю очень плавно увеличивать "газ" и угол поворота

колес до тех пор, пока не почувствую, что начался занос задней или срыв в

скольжение передней оси автомобиля. Тогда чуть-чуть уменьшаю угол поворота

колес (буквально на миллиметр) или добавляю "газ" . Как только скольжение

прекращается, повторяю маневр. Вот так все время и держу автомобиль на грани

сноса".

Способ, применяемый В. Богатыревым

и

многими другими гонщиками экстра-класса

, можно

назвать поисковым. Балансируя на грани потери устойчивости и управляемости, гонщик

обеспечивает высокую скорость автомобиля и собственную безопасность, непрерывно

получая и перерабатывая информацию от органов чувств и отвечая на внешние

сигналы тонкими дифференцированными действиями.

Силовое скольжение.

Этот способ прохождения поворота отличается от вкатывания

фазой входа (рис. 6).

Рис. 6. Силовое скольжение

Вход в поворот выполняется так:

в момент наибольшего сцепления колес с покрытием водитель (гонщик) поворачивает

рулевое колесо на угол, который при обычных условиях (движение без скольжения)

обеспечил бы движение автомобиля к вершине поворота. Как только передние колеса

начинают скользить, необходимо нажать на педаль управления подачей топлива до

момента, когда и задняя ось переходит в скольжение. Получается, что автомобиль

постепенно сносит к внешнему краю поворота, но он продолжает двигаться по

криволинейной траектории. Подачей топлива и рулевым колесом можно регулировать

угол бокового скольжения. Чем он больше, тем интенсивнее гасится скорость. В

этом и заключается удобство данного способа прохождения поворота: при

необходимости снизить скорость уже на криволинейной траектории достаточно

увеличить угол скольжения. Следует помнить, что пользоваться описанным приемом

можно после длительных тренировок, когда водитель четко ощущает грань срыва

передних и задних колес в скольжение и умеет управлять автомобилем, изменяя

угол сноса. Особенность приема заключается еще и в том, что область его

применения лежит в диапазоне высоких скоростей движения, когда легко

почувствовать грань потери сцепления колес с дорогой. Техника исполнения приема

подразумевает стабильный коэффициент сцепления, так как резкое его изменение

приведет автомобиль к неуправляемому вращению.

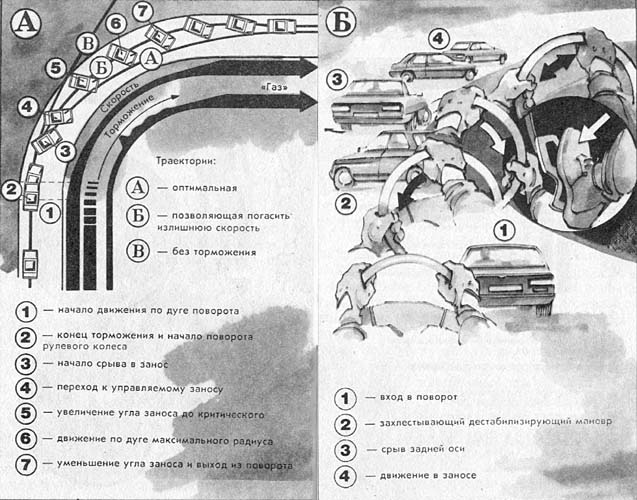

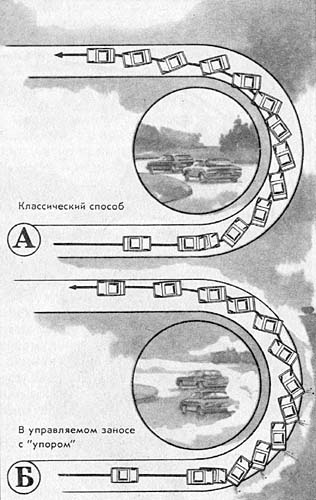

Управляемый занос.

Этот способ (рис. 7)

Рис. 7. Управляемый занос

применяется на достаточно крутых поворотах и участках с низким коэффициентом сцепления (снег, грязь, грунт, гравий). При специальной подготовке он намного безопаснее вкатывания и скольжения – дает больше возможностей стабилизации и позволяет использовать мощность двигателя для удержания автомобиля на нужной траектории. В фазе движения по дуге управление обеспечивается (независимо от способа прохождения) одновременно рулевым колесом и педалью управления подачей топлива. В отличие от силового скольжения передние колеса все время повернуты в противоположную повороту сторону, автомобиль идет под углом к траектории и сила, двигающая в обычных условиях автомобиль вперед, на дуге поворота при управляемом заносе делится на две составляющие. Первая удерживает автомобиль на кривой и направлена перпендикулярно ей, вторая осуществляет движение и направлена по касательной к траектории. Причем мощность двигателя, приходящаяся на каждую составляющую, очень легко перераспределяется: чем больше угол заноса, тем меньшая доля мощности идет на движение вперед и большая – на протйводействие центробежной силе. И наоборот, чем меньше угол, тем динамичнее ускорение и меньше сила, удерживающая автомобиль на кривой. Уверенное владение этим приемом позволяет гонщику на повороте ощутимо менять скорость движения и крутизну траектории. Однако нельзя забывать и о безопасности, К сожалению, многие, овладев этим приемом, начинают злоупотреблять заносом, забывая, что на дорогах с покрытием, обеспечивающим хорошую силу сцепления, нерационально вкладывать даже малую часть мощности двигателя в борьбу с центробежной силой, уменьшая тем самым динамику разгона. Особенно это важно на автомобилях со стандартным двигателем, на которых и без того постоянно ощущается острый дефицит мощности. Но бывают варианты, когда появляется прямой резон воспользоваться управляемым заносом даже с маломощным двигателем, например, на дорожном покрытии с невысоким, но стабильным коэффициентом сцепления. Здесь можно проходить поворот и вкатыванием (силовое скольжение полностью исключено из-за низкого коэффициента сцепления). Однако при вкатывании на прямой передаче частота вращения коленчатого вала двигателя падает и соответствующая ей мощность меньше максимальной на 20 – 25%. Кроме того, существует постоянная опасность самопроизвольного срыва колес в скольжение. При такой ситуации чистый выигрыш принесет прохождение поворота с небольшим контролируемым заносом, так как пробуксовка повысит частоту вращения, а значит, и мощность двигателя, благодаря чему будет легче удержать автомобиль в повороте и не потерять его динамику. На практике движение в управляемом заносе требует высокого мастерства, тонкого "чувства автомобиля" и, главное, большой практики. Чем выше категория поворота, тем выгодней применять управляемый занос.

ПРИЕМЫ ТОРМОЖЕНИЯ

При обучении водителям, как

правило, говорят, что излишнюю скорость необходимо гасить до поворота. Но на

практике, а в автоспорте особенно, часто бывает так, что автомобиль, уже выйдя

на дугу поворота, движется с превышенной скоростью. Иногда это диктуется

тактическими соображениями, иногда является следствием ошибки. Каждому

водителю следует уяснить различия между оптимальной и критической скоростями

входа в поворот. Оптимальная скорость позволяет четко выполнять все элементы маневра,

обеспечивает наименьшие потери времени на преодоление поворота и наибольшее

ускорение на выходе. Критическая скорость выше оптимальной, однако она создает

в различных фазах прохождения поворота (в основном на выходе) немало

осложнений, нейтрализация которых отнимает много времени, сил и приводит в

итоге к значительному проигрышу в скорости. Многие начинающие спортсмены -

гонщики "штурмуют" каждый поворот на пределе возможной скорости,

затем 2/3 криволинейной траектори

борются с

автомобилем и при этом полагают, что быстрее проехать просто невозможно. Такому

водителю помочь сложно. Хорошо, если в момент, когда его автомобиль начнет

заносить и бросать и стороны в сторону, он не будет тормозить, а попытается

"поймать" его рулевым колесом. В противном случае он не справится с

машиной, результаты будут весьма плачевны. Рассмотрим ситуацию, когда водитель заране

знает, что скорость на входе в поворот завышена или

определил это в первое же мгновение нахождения на дуге. Здесь превышение, как

правило, незначительно. Достаточно чуть притормозить, зависимости от способа

прохождения поворота применяются три варианта действий.

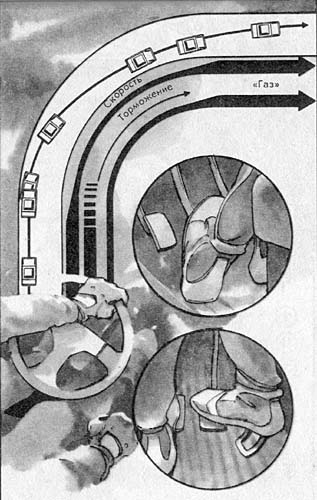

Вариант 1 (рис. 8).

Рис. 8. Плавное торможение при прохождении поворота вкатыванием

При вкатывании

,

когда автомобиль идет без заноса задней оси, необходимо использовать плавное

торможение. Особенность его заключается в мягком и четком дозировании усилий на

тормозной педали, которое исключило бы даже незначительную вероятность

блокирования колес. Для этого требуется контроль за автомобилем и ежесекундная

готовность в случае заноса прекратить торможение.

Вариант 2 (рис. 9,

А).

Рис. 9. Снижение скорости в управляемом заносе: А - путем увеличения угла

заноса; Б - контрсмещением

Для снижения скорости в управляемом заносе

достаточно вести автомобиль под большим углом к траектории, но существует

опасность превысить критический угол "сорвать" автомобиль в

неуправляемое вращение. Чтобы направить автомобиль в глубокий занос сразу на

входе можно воспользоваться контрсмещением

( , Б), которое

дестабилизирует его раскачиванием влево-вправо

. Такой

прием в сочетании с резким дросселированием

позволяет

моментально развернуть автомобиль на необходимый угол.

Вариант 3 (рис. 10).

Рис. 10. Снижение скорости при прохождении поворота силовым скольжением

Силовое скольжение как способ прохождения поворотов основан на принципе торможения скольжением четырех колес. В частном случае он может использоваться для гашения излишней скорости. Этот способ торможения приемлем для поворотов с однородным покрытием и высоким коэффициентом сцепления. Заключается он в следующем. Водитель, прикрыв, но не закрыв дроссель, как бы пытается уйти внутрь поворота по крутой траектории. Возникающее боковое скольжение позволяет снизить скорость. Но если этот маневр выполнить при закрытом дросселе, то раннее начало скольжения задних колес может привести к вращению. Существует и другая опасность – слишком сильный поворот рулевого колеса может вызвать снос (скольжение) лишь передней оси автомобиля. Эти способы прохождения поворотов требуют специальной подготовки и хорошо отработанных навыков, но они обязательно должны быть в арсенале не только спортсмена-гонщика, но и водителя.

Описать все многообразие поворотов и дать рецепт прохождения каждого из них невозможно. Рассмотрим несколько вариантов техники прохождения простых поворотов. На практике они встречаются достаточно редко (даже в шоссейно-кольцевых гонках, трассы которых, как правило, состоят из комбинации простых поворотов), если учитывать только геометрию. Конкретные условия всегда вносят поправку. Например, "гребенка" асфальта в месте самого интенсивного торможения вынуждает водителя даже на простом повороте выбирать какую-то иную, отличную от классической траекторию. Поэтому принципы, изложенные далее, представляют собой не готовое руководство к действию, а обобщенные рекомендации, требующие серьезного и вдумчивого осмысления, переработки и подгонки к конкретной ситуации. Рассмотрим особенности техники прохождения поворотов всех категорий.

ТЕХНИКА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ НА ПОВОРОТАХ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ

Описать все многообразие поворотов и дать рецепт прохождения каждого из них невозможно. Рассмотрим несколько вариантов техники прохождения простых поворотов. На практике они встречаются достаточно редко (даже в шоссейно-кольцевых гонках, трассы которых, как правило, состоят из комбинации простых поворотов), если учитывать только геометрию. Конкретные условия всегда вносят поправку. Например, "гребенка" асфальта в месте самого интенсивного торможения вынуждает водителя даже на простом повороте выбирать какую-то иную, отличную от классической траекторию. Поэтому принципы, изложенные далее, представляют собой не готовое руководство к действию, а обобщенные рекомендации, требующие серьезного и вдумчивого осмысления, переработки и подгонки к конкретной ситуации. Рассмотрим особенности техники прохождения поворотов всех категорий.

- Поворот нулевой категории

- Поворот 1-й категории

- Поворот 2-й категории

- Поворот 3-й категории

- Поворот 4-й категории

- Поворот 5-й категории

- Поворот 6-й - 7-й категории

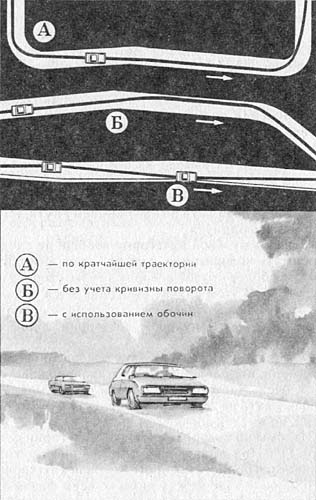

Поворот нулевой категории (рис. 11).

Рис. 11. Техника прохождения поворотов нулевой категории

Визуально такой поворот просматривается от входа до выхода и представляет собой чаще всего незначительный излом на прямолинейном участке дороги.

Ни один поворот нельзя рассматривать в отрыве от предшествующего и последующего поворотов. Ни одна другая категория сложности не позволяет столь свободно варьировать траекторией. Проанализируем несколько ситуаций.

Ситуация 1. Изменение направления поворота столь незначительно, что построение траектории целиком можно подчинить общей тактике. Прежде всего необходимо найти компромиссное решение при выборе между кратчайшим путем и наименьшей потерей скорости. Часто бывает выгодно пройти поворот по наименьшему радиусу, но иногда такой путь вызывает неоправданное снижение скорости.

Ситуация 2. Повороту нулевой категории предшествовал более сложный поворот налево, на выходе из которого автомобиль оказался у правой обочины (см. рис. 11, А). Вслед за поворотом нулевой категории следует поворот налево, для входа в который необходимо "прижать" автомобиль вправо. Речь идет не о следующих один за другим, а о разделенных значительным расстоянием поворотах, что делает их на первый взгляд самостоятельными и независимыми. Вот здесь нередко и совершают ошибку начинающие спортсмены – перед поворотом нулевой категории (в данном случае – поворотом направо) они выполняют маневр для движения по сглаживающей траектории. Такой вход совершенно неоправдан – приходится два раза перестраиваться. Например, в нашей ситуации водитель на выходе из поворота налево уже должен знать, что за поворотом направо нулевой категории следует снова поворот налево. Причем первый можно пройти по кратчайшему пути, т. е. но дуге малого радиуса.

Поворот нулевой категории вообще не следует принимать во внимание, если вслед за ним располагается более крутой поворот в ту же сторону (см. рис. 11, Б). В этом случае выстраивается траектория входа в поворот большей крутизны с использо - ванием поворота нулевой категории лишь как переходной кривой.

Ситуация 3. Связку из двух поворотов нулевой категории, направленных в противоположные стороны, очень часто можно пройти по прямой, если использовать не только всю ширину дорожного полотна, но и часть обочин (см. рис. 11, В).

Изломы на поворотах нулевой категории достигают 11 градусов. При дальнейшем увеличении крутизны начинается область поворотов первой категории. В пограничной зоне между ними ко всем фазам траектории предъявляются более жесткие требования. Поворот можно упростить и пройти без уменьшения подачи топлива, если грамотно выполнить вход и, используя всю ширину дороги, двигаться по дуге максимального радиуса. Но он может перейти в первую категорию (уменьшение подачи топлива на входе), если допустить какую-либо ошибку. Поэтому водитель обязательно должен знать заранее, какой поворот его ожидает. От этого зависит, можно ли варьировать траекторию или следует строить ее по всем правилам.

Асимметрия кривой движения обусловлена разностью в динамике торможения и разгона. Чем интенсивнее замедление перед поворотом и разгон на выходе из него, тем ярче проявляются признаки "глубокого входа" в асимметрии траектории (круче первая ее часть и положе завершающая). Особенностью техники прохождения поворотов нулевой категории, когда практически нет торможения и разгона, является движение по дуге постоянного радиуса с максимально возможной скоростью.

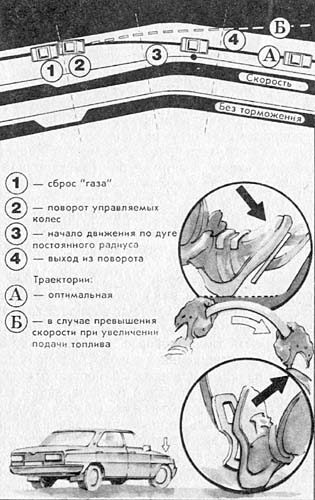

Поворот 1-й категории (рис. 12).

Рис. 12. Техника прохождения поворотов 1-й категории

Визуально поворот этой категории, как и предыдущей, просматривается полностью от входа до выхода. Его нельзя преодолеть на максимальной скорости. Чтобы безопасно пройти такой поворот, водитель занимает наружную по отношению к повороту сторону дороги, перед началом поворота полностью отпускает педаль управления подачей топлива, затем поворачивает рулевое колесо на нужный угол и до упора нажимает на педаль управления подачей топлива.

Особенность этого поворота заключается в торможении двигателем на входе. Когда водитель отпускает педаль управления подачей топлива, двигатель начинает работать в режиме торможения, его момент передается через трансмиссию на задние (ведущие) колеса, которые начинают тормозить. Появление тормозного момента на задних колесах вызывает перераспределение веса автомобиля – загружается его передняя ось и он как бы распластывается передней частью по земле. Сила сцепления управляемых колес с дорогой становится максимальной. Чтобы это ощутить, достаточно на прямолинейном участке сухой дороги на скорости 100 – 110 км/ч включить с хорошей "перегазовкой " III передачу и полностью прекратить подачу топлива. Нос автомобиля сразу же сильно клюнет, а потом чуть поднимется. Максимальная загрузка передних колес происходит в момент, когда передняя часть автомобиля сильнее всего прижата к земле. Вслед за этим, когда она незначительно поднимется, сцепление с дорогой уменьшится.

Необходимо очень тонко чувствовать эти изменения и научиться использовать их в фазе входа. Этот момент очень важен в процессе совершенствования мастерства и действительно универсален. Водителю (спортсмену-гонщику) необходимо выработать привычку переходить от прямолинейной траектории к криволинейной с максимально загруженными передними колесами, когда сила их сцепления с покрытием наибольшая. Пользуясь этим приемом, следует помнить и о негативных явлениях: через некоторое время, когда уже началось движение по дуге, может возникнуть срыв передних колес. Это соответствует моменту частичной разгрузки подвески после сильного клевка вниз или моменту открытия дросселя.

Траектория криволинейного движения на повороте 1-й категории должна иметь незначительную асимметрию. Примерно за 1 с до выхода на кривую следует начать торможение двигателем таким образом, чтобы момент наибольшего сцепления колес с дорогой приходился на фазу входа в поворот. Выглядит работа водителя примерно так. Поворот открытый, поэтому траекторию движения ему представить легко. Он заранее намечает точку входа, которая находится перед началом искривления дороги, не доезжая до нее, резко и полностью прекращает подачу топлива (автомобиль на скорости 150 км/ч за 1 с проходит 41,7 м). Автомобиль клюет носом. В этот момент надо плавно, уверенно и быстро повернуть колеса на нужный для движения по дуге угол. Еще через 0,5 с следует правой ногой нажать педаль управления подачей топлива до упора. При этом надо быть предельно внимательным, так как именно в этот момент может возникнуть снос (скольжение) передних колес. Причем, чем круче поворот, тем вероятнее возникновение этого явления.

Повороты, которые с точки зрения геометрии вплотную приближаются к 2-й категории, а по технике прохождения остаются в 1-й, гонщики называют "один круто" или "один с половиной" . До сих пор единственно приемлемым способом прохождения таких поворотов является вкатывание . При преодолении поворота "один круто" возможны ситуации, когда возникает необходимость использовать другой прием – силовое скольжение (одновременный снос двух осей). Рассмотрим такие ситуации.

Ситуация 1. Спортсмен прекрасно выполнил подход к повороту, точно в нужном месте уменьшил подачу топлива и, повернув рулевое колесо, направил автомобиль по первоначальной дуге. Автомобиль пошел по заданной кривой, но как только гонщик собрался нажать на педаль управления подачей топлива, как почувствовал, что передние колеса потеряли сцепление с дорогой. Неопытный спортсмен рефлекторно увеличивает угол поворота колес и тем самым сильно осложняет ситуацию. Если до его ошибки передние колеса скользили частично и автомобиль шел по дуге, то после доворота рулевым колесом автомобиль может просто выбросить за пределы дороги. Поэтому следует запомнить, что нельзя увеличивать угол поворота колес.

В зависимости от конкретных условий в данной ситуации можно применить один из приемов. Если скольжение началось сразу же после выхода на кривую, еше при сброшенном "газе", то следует без промедления плавно уменьшить угол поворота колес. Скольжение должно прекратиться, после чего нужно вернуть колесо в прежнее положение и плавно открыть "газ", нажав на педаль управления подачей топлива. Если уменьшение угла поворота не помогло (такое бывает крайне редко), необходимо поставить колеса прямо, левой ногой ударить по тормозной педали и вновь попытаться войти в поворот. Все эти действия должны быть отработаны до полнейшего автоматизма, смена приемов происходит рефлекторно – это как раз тот случай, когда на размышление времени нет.

Рассмотрим еще один вариант 1-й ситуации. Отличие ее в том, что скольжение передних колес начинается одновременно с нажатием на педаль управления подачей топлива. Здесь есть два пути: можно применить только что предложенный прием, но, как правило, бывает достаточно чуть уменьшить подачу топлива.

Ситуация 2. На самом подходе к повороту становится ясно, что скорость завышена, и воспользоваться тормозной системой уже невозможно. Ошибка налицо, и неизбежна некоторая потеря времени. В этом случае правильнее всего пройти поворот силовым скольжением. Наиболее часто встречается такая ошибка – неопытные спортсмены пытаются пройти поворот 2-й категории, используя технику прохождения поворота 1-й категории. Они либо используют не основной тормоз, а только двигатель, либо заходят в поворот на заведомо большей скорости. В первом случае это не только потеря времени, но и осложнения, возникающие из-за меньшей загруженности передней оси. Если во втором случае грамотно воспользоваться сносом, то возникнет лишь небольшая потеря времени при разгоне. Если же и этого не сделать, то последуют долгая борьба с автомобилем и весьма ощутимая потеря в скорости на выходе.

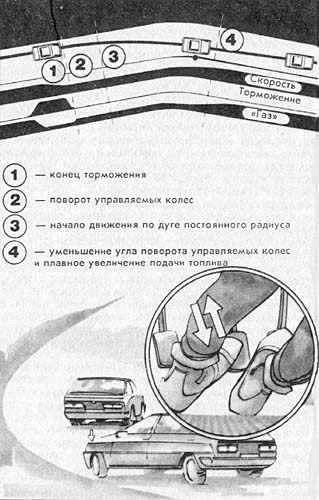

Поворот 2-й категории (рис. 13).

Рис. 13. Техника прохождения поворотов 2-й категории

Эти повороты сложны и опасны, крутизна их достаточно велика, хотя все они просматриваются целиком. Скорость движения на подходе к повороту требует активной работы основным тормозом.

Особенность поворотов этой категории заключается в том, что, снижая скорость перед входом до оптимальной, водитель одновременно теряет 15 – 20% мощности двигателя. Эти потери не повлияют на скорость прохождения поворота, но уменьшат надежность системы водитель – автомобиль. Если на дуге поворота возникнет занос или вращение, то потеря мощности усложнит стабилизацию автомобиля и противодействие центробежной силе. Включение понижающей (III) передачи создает, во-первых, существенную потерю скорости, а во-вторых, режим закритической частоты вращения коленчатого вала двигателя ("перекрут "), который может спровоцировать вращение автомобиля. Из-за объективных трудностей, связанных с ограниченными возможностями использования мощности двигателя, необходимы точная работа рулевым колесом и тщательный выбор траектории.

Техника прохождения может иметь некоторые вариации, зависящие от крутизны поворота и коэффициента сцепления. Однако все повороты этой категории сложности отличаются тем, что перед входом в них необходимо активно погасить скорость, но передачу (IV) не менять.

Сделаем небольшое отступление, чтобы объяснить одну важную деталь. Считается оптимальным, если водитель (гоншик ) точно знает скорость входа в поворот. Достаточно, конечно, знать, например, номер передачи и частоту вращения коленчатого вала двигателя, которую указывает тахометр, но во время гонки, когда автомобиль движется со скоростью 150 – 160 км/ч и проходит каждую секунду 40 – 45 м, очень сложно оторвать взгляд от набегаюшего полотна дороги.

Вот характерная ситуация. Автомобиль идет с набором скорости, впереди поворот налево 2-й категории. Спортсмен перестраивается до предела вправо, но педаль управления подачей топлива не отпускает. Зрительно он намечает точку входа в поворот и дальнейшую траекторию. Предположим, что скорость на входе точно известна. Вот здесь-то и начинаются осложнения: надо определить тормозной путь с таким расчетом, чтобы в конце его скорость была как можно ближе к оптимальной и не превышала ее. Некоторые начинающие спортсмены пытаются во время торможения смотреть на спидометр и, когда стрелка дойдет до нужного значения, начинают вход в поворот. Это грубейшая ошибка. Во-первых, так нельзя достигнуть максимальной эффективности торможения, потому что оно постоянно требует наивысшей готовности к коррекции траектории и все внимание должно быть сосредоточено на этом. Во-вторых, необходимая скорость почти наверняка не совпадает с точкой входа. При раннем торможении водителю придетея до входа в поворот отпустить тормозную педаль. Он будет дотягивать до места входа, что приведет к потере времени, скорости, да и сам вход может быть плохим из-за недостаточной загрузки передней оси.

Необходимо выработать навык определять тормозной путь, время и интенсивность торможения, которые соответствовали бы определенному снижению скорости. Надо добиться как можно более точного соотношения между этими показателями. Тренировки нужно начинать с того, чтобы, не глядя на спидометр, научиться кратковременным интенсивным торможением снижать скорость автомобиля на 10, 15, 20 км/ч. Необходимо почувствовать характер усилий и продолжительность торможения которые требуются, например, на сухом асфальте при движении со скоростью 130 – 140 км/ч. Причем следует отрабатывать упражнения и левой и правой ногой. Одновременно с этим нужно контролировать тормозной путь и закономерность его изменения в зависимости от увеличения или уменьшения коэффициента сцепления. Эти навыки в торможении – основа основ для преодоления поворота на максимальной скорости и обязательны для всех. Потребуются они и в нашем случае при прохождении поворотов 2-й категории, в которых фазе входа предшествует торможение. Рассмотрим конкретные ситуации.

Ситуация 1. Дорожное покрытие – сухой асфальт или бетон. Скорость на подходе к повороту превышает оптимальную на 15 – 20 км/ч. Торможение осуществляется левой ногой.

Спортсмен в этой ситуации выполняет следующие действия. Зная, на сколько надо снизить скорость, он автоматически дозирует длительность торможения и само тормозное усилие. С учетом конкретных условий можно сказать, что торможение будет очень кратковременным, а высокий и стабильный коэффициент сцепления не потребует тонкого ощущения тормозной педали и позволит уверенно работать левой ногой. На практике это выглядит почти как удар левой ногой по тормозной педали, но блокировать колеса нельзя.

Отпускание педали управления подачей топлива и сильное кратковременное нажатие на тормозную педаль вызывают интенсивное замедление, которое сопровождается перераспределением веса в автомобиле. Как и раньше, этим надо воспользоваться, действуя следующим образом: удар по тормозной педали – автомобиль клюет носом, тут же, пока не распрямилась подвеска, следует направить его в поворот, а спустя мгновение плавно нажать на педаль управления подачей топлива. Рулевым управлением и умеренной подачей топлива надо удержать автомобиль на первом отрезке траектории, а миновав точку касания внутренней границы дорожного полотна, начать интенсивный разгон, уменьшая одновременно угол поворота колес (автомобиль идет по траектории, напоминающей разворачивающуюся спираль).

Ситуация 2. Возможно три варианта. Первый – слишком большой перепад скоростей (50 – 70 км/ч) между максимальной на подходе к повороту и оптимальной для начала маневра, высокий коэффициент сцепления. Второй – перепад скоростей невелик (30 – 40 км/ч), но коэффициент сцепления низкий (мокрый асфальт), третий вариант представляет собой более сложную комбинацию первых двух. Все эти варианты объединяют одно – необходимость интенсивного ступенчатого торможения на грани блокирования колес. Левой ногой это делать очень сложно, поэтому тормозить надо правой ногой.

Наиболее сложным из поворотов 2-й категории является поворот, который гонщики называют "два круто" . Опасность заключается прежде всего в обманчивости впечатлений. На первых порах спортсмен пугается такого поворота. И не удивительно. Скорость достаточно велика – 120 – 140 км/ч, да и крутизна вполне ощутимая. Но главное, недостаток мощности ограничивает возможности для подстраховки в случае ошибки. Начинающие спортсмены проходят такие повороты на III передаче и режиме критической частоты вращения коленчатого вала двигателя (с "перекрутом " двигателя). Через некоторое время они накапливают опыт, постигают науку подавлять в себе страх и начинают проходить их на прямой передаче.

Однако часто победа над естественным в этой ситуации чувством страха не базируется на должном уровне мастерства, а определяется какими-то другими причинами. Например, в разговоре после тренировок начинающий спортсмен услышал, что знаменитые гонщики проходят поворот на прямой передаче. На следующей тренировке попробовал и он, получилось. Все подобные повороты он начинает штурмовать на прямой передаче и, кажется, привыкает к новой технике преодоления поворотов этой категории.

Наступил день гонки. В начале, пока сил много, нервная система не утомлена, все идет хорошо. Но в 2 – 3 ч ночи (речь идет о ралли), когда обычно наступает кризис и чувствительность организма резко снижается, а время реакции возрастает, появляется такой поворот.

Вроде бы все, как на тренировке, но спортсмен не замечает, что скорость входа получилась чуть больше, рулевое колесо он начал поворачивать чуть позже, а асфальт был чуть влажнее. Для осложнений бывает достаточно и одного из перечисленных "чуть", чтобы произошло следующее.

Автомобиль принял маневр и пошел подуге . Спортсмен увеличивает подачу топлива, и начинается незначительный снос передней оси. Он вновь увеличивает подачу топлива; по его расчетам, задняя ось должна начать скользить, а скорость упасть до оптимальной. Однако реакция автомобиля противоположна ожидаемой: автомобиль уверенно "держится за дорогу" и не хочет скользить. Положение становится критическим – радиус траектории так велик, что задолго до выхода из поворота автомобиль покидает пределы дороги. Возникает чувство страха, гонщик инстинктивно прекращает подачу топлива и... В этот момент можно совершить одну из двух грубейших ошибок: увеличить угол поворота колес или резко затормозить. В том и другом случае автомобиль выбрасывает с дороги.

Однако выйти из этой ситуации можно. Первое, что нужно сделать – заглушить поднявшуюся волну страха и четко выполнить необходимые действия, которые должны быть отработаны на тренировках. Тренируясь в прохождении того или иного поворота, всегда необходимо отработать возможные критические ситуации и способы выхода из них.

Итак, в нашем примере спортсмен, прекратив подачу топлива, должен выполнить следующее. В случае полного контроля над своими действиями можно плавно нажать на тормозную педаль, но только с полной гарантией, что блокирование колес исключено. Одновременно следует, четко работая рулевым колесом, плавно вывести автомобиль из поворота. Необходимо запомнить: никаких резких движений, действия должны быть только плавные, уверенные. Психологически проделать это очень сложно. Приходится прилагать колоссальное сдерживающее усилие, чтобы не повернуть резко рулевое колесо или не нажать сильно на тормозную педаль.

Есть и другой вариант. В критический момент можно включить III передачу. Начнется активное торможение двигателем. Передние колеса загрузятся, и автомобиль пойдет по нужному радиусу. В довершение к этому можно резким увеличением подачи топлива "сорвать" задние колеса в скольжение (передние в этот момент, как правило, тоже начинают скользить), т. е. дополнительно погасить скорость боковым скольжением и вписаться в поворот. Однако предпочтительней первый вариант или начальная стадия второго (только включение III передачи и стабилизация). Выполнить последний способ в полном объеме без специальных тренировок не удается практически никому.

В примере, который мы рассматривали, требуется интенсивное торможение. Универсальный совет всем начинающим: лучше чуть больше тормозить, но грамотно и правильно исполнять все фазы, чем тормозить недостаточно интенсивно и долго "бороться" с автомобилем. В первом случае, почувствовав, что автомобиль в начальной фазе криволинейной траектории достаточно устойчив, можно быстро исправить ошибку, плавно увеличив подачу топлива до нужного уровня. Если же еще на прямой траектории водитель определил, что снизить скорость до оптимальной не успеет, следует постараться сразу на входе перевести автомобиль на режим скольжения и тормозить таким путем. Экспромты и в этом случае не получаются – нужны тренировки. Маневр выполняют следующим образом. В заранее запланированной точке торможение следует прекратить и сразу же, пока нос автомобиля загружен, круто направить его в поворот. Как только это удастся, надо резко увеличить подачу топлива и перейти в скольжение.

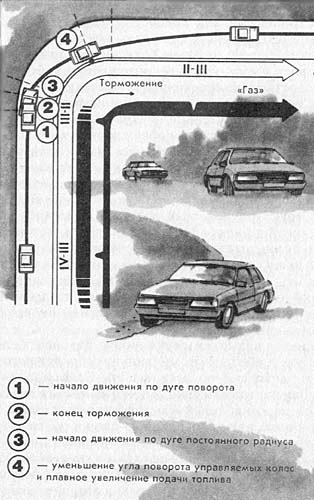

Поворот 3-й категории (рис. 14).

Рис. 14. Техника прохождения поворотов 3-й категории

Коэффициент сцепления на таких поворотах несколько ниже устойчивого и высокого на более простых поворотах. Такой коэффициент сцепления характерен для асфальтовой, бетонной или грунтовой дороги, покрытой слоем рыхлого (неукатанного ) снега. Эта дорога стабильно и хорошо «держит» автомобиль и позволяет, помимо уже известной техники прохождения поворотов вкатыванием и силовым скольжением, использовать движение в управляемом заносе.

Главной отличительной чертой поворота является его значительная крутизна, что не позволяет видеть весь поворот. Он раскрывается по мере движения и поэтому требует особой точности при построении траектории.

Психологически труднее всего выполнять "глубокий вход", т. е. начать движение по дуге как можно позже. Высокая скорость и неполный обзор провоцируют водителя начать сближение с внутренней границей дорожного полотна гораздо раньше, чем требуется. Если же водитель в самом начале устремляет автомобиль внутрь поворота, то заключительная его часть будет иметь большую крутизну, а следовательно, увеличится центробежная сила, которая будет стремиться выбросить автомобиль к наружной стороне. Казалось бы, незначительная ошибка может привести к тяжелым последствиям. Вывести автомобиль из критической ситуации будет очень сложно, так как при переходе в фазу бокового скольжения теряются часть мощности двигателя и возможность противодействовать увеличивающейся центробежной силе.

Для поворотов 3-й и всех последующих категорий характерно комбинированное ступенчатое торможение, притом при завершении торможения после перегазовки пяткой включается III передача. Включение понижающей передачи обеспечивает мягкую загрузку передних колес и является сигналом для начала входа в поворот.

Начиная с этой категории сложности, прохождение поворотов возможно двумя способами - вкатыванием и в управляемом заносе. Первому способу соответствует,высокий и стабильный коэффициент сцепления, а второму – комплекс условий, позволяющих исполнить движение в контролируемом заносе. Силовое скольжение можно использовать как аварийный вариант, когда требуется дотормозить уже в самом повороте.

Повороты 3-й категории, пожалуй, последние, на которых есть смысл, да и возможность применять снос от входа до выхода. На более крутых поворотах это удается уже редко. Чаще всего применяется лишь кратковременный снос, переходящий во вкатывание . В случае ошибки при торможении (скорость на выходе слишком велика) на первой части траектории следует использовать снос, а вторую пройти вкатыванием .

Часто бывает, что дорожное покрытие асфальтовое или бетонное (коэффициент сцепления достаточно высокий и стабильный), а обочины грунтовые. При прохождении поворотов вкатыванием возникает вопрос; достаточно ли при торможении использовать асфальт или можно выехать одной стороной на грунт, чтобы увеличить радиус прохождения поворота? Дать однозначный ответ нельзя. Многое зависит от конкретной ситуации. Если обочина ровная и однородная, безусловно, есть смысл использовать всю ширину дороги. Если же она грязная, представляет собой глинистое месиво, то, конечно, нет никакой необходимости выезжать на нее при торможении. В большинстве случаев решать вопрос использования обочины надо на месте.

Разберем такой пример. Автомобиль приближается к повороту с нажатой до упора педалью управления подачей топлива. Перед торможением следует перестроиться на наружную по отношению к повороту сторону. В момент начала торможения, который водитель определяет на глаз, нужно перенести правую ногу на тормозную педаль, быстрым, уверенным движением нажать на нее и держать до тех пор, пока вы не почувствуете, что через какое-то мгновение наступит блокирование колес. Обычно одновременно с началом замедления автомобиль уводит в сторону (из-за разности коэффициента сцепления правых и левых колес), поэтому необходимо скорректировать траекторию рулевым колесом. Словом, комбинированное торможение выполняется по всем правилам. В конце его, не снимая носка правой ноги с тормозной педали и не уменьшая тормозного усилия (самое сложное), водитель пяткой выполняет "перегазовку " и включает III передачу, что происходит примерно в начале кривой поворота.

Сразу же вслед за включением передачи при закрытом дросселе нужно плавно повернуть рулевое колесо на необходимый угол (обязательно помня о загрузке передней оси). Автомобиль принимает маневр, и как только он войдет на первоначальную дугу траектории, надо умеренно увеличить подачу топлива. Теперь важно быстро уловить ту грань скорости, на которой можно будет удержать автомобиль на дуге. Это лучше всего сделать плавным увеличением подачи топлива. В какой-то момент, предшествуюший срыву колес в скольжение, можно почувствовать скоростной барьер, за которым начинается реальная опасность. Это ощущение появляется не сразу, оно формируется в ходе упорных тренировок.

Удерживая автомобиль переменным дросселированием на дуге, водитель не должен стремиться сразу к вершине поворота – он прописывает, как и необходимо, дугу "глубокого входа" до касания передними колесами внутренней границы дорожного полотна.

С этого момента начинается вторая фаза движения по кривой. Как только автомобиль дошел до вершины, происходит так называемое распускание траектории. Гонщик постепенно уменьшает угол поворота колес, позволяя автомобилю уходить к внешней стороне поворота, и значительно увеличивает подачу топлива. Получается, что, оставаясь на грани срыва, он уменьшает кривизну траектории, но увеличивает подачу топлива.

Работа рулевым колесом на входе и выходе различается тем, что в первом случае спортсмен хоть и плавно, но быстро поворачивает его на нужный угол, а потом переходит к коррекции, а во втором (в момент распускания) он постоянно уменьшает угол поворота, практически до начала прямолинейного участка, и одновременно коррегируюшим рулением доводит форму траектории до оптимальной.

Движение с критической скоростью на повороте 3-й категории может сопровождаться сносом обеих осей автомобиля. Сохранение устойчивости и управляемости при этом явлении требует высокого мастерства, дифференцированных усилий и, самое главное, наличия в арсенале управления приемов по стабилизации автомобиля при потере устойчивости.

Поворот 4-й категории (рис. 15).

Рис. 15. Техника прохождения поворотов 4-й категории

Ему присущи особенности поворотов всех четных категорий (2-й, 4-й, 6-й) – частичная потеря мощности на входе за счет интенсивного торможения, которым заканчивается структура действий водителя перед движением по дуге. Ошибки водителя в оценке ситуации (завышенная скорость, неоптимальная траектория, резкие маневры) приводят к потере устойчивости и управляемости автомобиля и, самое неприятное, к ограниченным возможностям выхода из критической ситуации.

Наиболее распространенная ошибка связана с торможением. Она вызывает ряд негативных последствий: избыточную скорость на входе (позднее или неправильно выполненное торможение); преждевременный вход, а отсюда неправильная траектория движения; дотягивание до точки входа.

Нежелательность избыточной скорости очевидна. Слишком раннее торможение и, как следствие, дотягивание могут привести к чрезмерно "глубокому входу", который осложнится незагруженностью передней оси. Первая стадия торможения всегда должна иметь максимальную интенсивность. Водитель быстро ориентируется в обстановке и определяет дальнейшую тактику торможения, которое в зависимости от замедления и расстояния до точки входа в поворот может быть двух вариантов. Рассмотрим их с учетом опыта гонщиков.

1. Раннее торможение. Минимальные потери будут в том случае, если мгновенно отпустить тормозную педаль. На большой скорости ошибка будет исправлена за долю секунды. Затем, начав опять максимальное по интенсивности торможение, спортсмен практически ничего не теряет. Самое главное, что вход в кривую в этом случае получится с загруженной передней подвеской.

2. Нормальное или позднее торможение. Рассмотрим только критическую ситуацию. Прежде всего необходимо предельно собраться, подавить беспокойство и суетливость. Надо четко осознать, что до момента входа в поворот требуется обеспечить максимальное замедление (контроль за блокированием колес). Затем в нужной точке надо по всем правилам попытаться войти в поворот. В большинстве случаев спортсмены, особенно начинающие, подходя к закрытому повороту на большой скорости, теряются, и у них создается ложное впечатление об опасности. Однако, если все было сделано спокойно и правильно, автомобиль принимает маневр и без каких-либо осложнений беспрекословно подчиняется гонщику.

Предположим, произошло худшее – скорость явно завышена, автомобиль не принял маневра. Тогда все зависит от двух факторов: скорости и дорожного покрытия. Если скорость не позволяет включить II передачу, а покрытие имеет высокий коэффициент сцепления (на практике почти всегда встречается именно такое сочетание), то следует быстро применить уже известные способы торможения на повороте. Можно поставить колеса прямо и снова начать плавный вход на дугу с одновременным торможением, исключающим даже малейшее блокирование колес, или попытаться начать движение силовым скольжением, что гораздо опаснее.

В ситуации, когда покрытие и скорость позволяют пройти поворот в управляемом заносе, действовать надо таким образом. На входе в поворот спортсмен ставит автомобиль боком, применяя для этого контрсмещение (любой другой способ из-за малой тяги на ведущих колесах не даст результата) и входит на дугу с большим, чем обычно, углом заноса, затем использует технику движения в контролируемом заносе.

Так как на поворотах 4-й категории сложности возникает осложнение, обусловленное высокой скоростью (сильное "перекручивание" двигателя на низшей передаче или потеря мощности в случае отказа от ее включения). Для выхода из такой ситуации следует применить, если это возможно, движение с небольшим заносом, которое благодаря пробуксовке колес позволит увеличить частоту вращения двигателя до номинальной и частично компенсировать центробежную силу.

Необходимо сказать об ошибке, которая встречается при прохождении поворотов 4-й категории сложности, наиболее распространена на поворотах 5-й и менее – на поворотах 6-й категорий. В результате этой ошибки автомобиль уходит с дороги внутрь поворота. В этом негативная сторона приема соскальзывания, когда гонщик на входе в поворот гасит излишнюю скорость, находясь уже на дуге и заставляя автомобиль скользить всеми четырьмя колесами. Это очень эффективный способ снижения скорости, особенно на покрытии с высоким коэффициентом сцепления. Скорость быстро падает и к вершине дуги уже столь мала, что колеса перестают скользить, автомобиль принимает маневр и буквально ныряет внутрь поворота.

Резюмируя особенности управления на поворотах, следует еще раз вернуться к технике подхода. Раннее торможение и дотягивание до входа не дают возможности загрузить передние колеса автомобиля (повысить управляемость), позднее торможение мешает выйти на оптимальную дугу и создает экстремальные психологические условия для водителя. Возможности выбора для водителя сужены до предела и необходимы точные действия

Поворот 5-й категории (рис. 16).

Рис. 16. Техника прохождения поворотов 5-й категории

Это самый распространенный вид поворотов, характерный для четырехсторонних и Т-образных перекрестков дорог общего пользования. Хотя внешне он достаточно прост и скорость его прохождения небольшая, опасность возникновения ДТП высока при подъезде к повороту на критической скорости. Причины аварийности связаны с психологическими (кажущейся безопасностью, небрежностью в оценке поворота) и технико-тактическими факторами (суммарной ошибкой в многократных импульсах торможения, ранним входом в поворот, потерей устойчивости и управляемости на дуге и на выходе).

Структура действий водителя включает большое число приемов управления (серию тормозных импульсов, выключение-включение сцепления, перегазовку , включение понижающих передач, коррекцию траектории рулением), но главными являются интенсивное торможение с гарантированным сохранением устойчивости и переход от торможения к движению по дуге.

На так называемых тупиковых поворотах сложнее всего обеспечить правильную последовательность действий во всех фазах. Если правильно выполнено торможение, в нужных местах сделаны заход на криволинейную траекторию и выход без излишнего заноса с набором скорости, то можно считать, что поворот пройден отлично. Со стороны это выглядит не очень эффектно, зато результативно. И наоборот, внешне эффектная езда с большим заносом, бросками из стороны в сторону заведомо проигрышна. Чаще всего она приводит к уходу внутрь поворота, перевороту автомобиля через крышу на выходе.

Практика показала, что выиграть на таком повороте, даже излишне рискуя, удается крайне редко, да и выигрыш очень мал и зачастую неоправдан. Так, в ралли, например, он бессмыслен, потому что в девяти поворотах ценой чрезмерных усилий удается показать результат на 1 с лучше, чем у соперников, а на десятом можно оказаться в кювете.

Очень важным оказывается избранный тактический вариант, который учитывает своеобразие всех фаз поворота (возможность интенсивного торможения на ровном участке дороги, отсутствие помех для "захода", построение траектории начала дуги на отрезке без ям, бугров, подбросов , плотный грунт под наружными колесами на дуге поворота и др.). Если поворот изобилует различными неровностями, избирается либо вариант, исключающий возможность потери стабилизации, либо скоростной, но во втором случае учитывается каждая неровность, находящаяся на траектории загруженных колес, а техника управления должна включать в себя приемы опережающей стабилизации (загрузку, разгрузку, компенсаторное руление, дросселирование и т. д.).

Многие повороты 5-й категории целесообразно преодолевать по неклассической траектории: внутри с "зацепом" внутренними колесами за край дороги, снаружи с "упором" в бруствер; способом "двойной вход" с построением двух прямолинейных участков вместо классической дуги и т. д. Траектория движения выбирается не только в зависимости от дорожного покрытия и имеющихся неровностей, но и от возможностей спортсмена и характеристики двигателя. В отдельных случаях для сильнофорсированного двигателя (степень сжатия около 12, высокий подъем кулачков распределительного вала, узкий диапазон максимальной мощности) строится такая траектория, чтобы вывести двигатель в режим максимального крутящего момента и сохранить этот режим на всем протяжении дуги поворота.

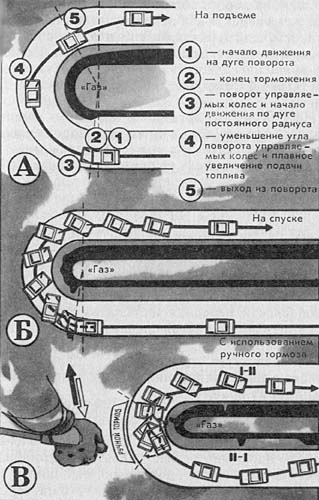

Повороты 6 – 7 категорий. Они встречаются на узких лесных дорогах, "обратных" развилках, горных серпантинах. Поворот категории 7 можно характеризовать как разворот или "обратный" поворот. Чаще всего покрытие на этих поворотах песочное, гравийное (каменистое), грунтовое. Встречаются такие повороты на крутых подъемах и спусках, горных серпантинах, лесных дорогах.

Как правило, эти повороты требуют оригинального подхода и нестандартной техники прохождения. В ряде случаев радиус поворота автомобиля бывает больше, чем радиус самого поворота, при обычном подходе требуется маневрирование задним ходом и многократное движение вперед-назад.

Скоростной вариант прохождения поворотов 6 – 7-й категорий включает в себя несколько приемов управления, позволяющих создать вращательный момент вокруг вертикальной оси:

контрсмещение – увод автомобиля к наружной стороне, чтобы разгрузить перед поворотом наружные колеса и способствовать скольжению задней оси;

контрзанос – резкое раскачивание автомобиля перед поворотом, создающее эффективный вращательный импульс;

ударное включение понижающей передачи – резкое подтормаживание задних колес в начале дуги, чтобы вызвать их скольжение;

включение-выключение стояночного тормоза – блокирование задних колес в начале дуги, вызывающее занос и вращение автомобиля.

Применение стандартной или нестандартной техники прохождения поворота определяется его характером (узкий, широкий, крутой), внешними условиями (спуск, подъем, равнина) и квалификацией водителя.

Рассмотрим несколько конкретных способов скоростного прохождения поворотов 6 – 7-й категорий.

Трасса проходит по узким лесным дорогам, покрытие песчаное. Поворот (а точнее, разворот на 150 – 160 градусов) настолько узок и крут, что обычным способом его с одного захода не пройти (рис. 17).

Рис. 17. Техника прохождения поворотов 6-й категории

Прием выполняется так. Скорость гасится комбинированным торможением до 40 – 45 км/ч. Хотя поворот можно пройти на II передаче, перед самым входом следует включить I, уменьшить подачу топлива, одновременно быстро повернуть рулевое колесо в нужную сторону. Как только автомобиль примет маневр, резко увеличить подачу топлива. Задние колеса срываются во вращение, и автомобиль поворачивается вокруг оси на требуемый угол. После этого компенсаторным рулением и педалью управления подачей топлива нужно стабилизировать автомобиль, тут же включить II передачу и начать разгон.

Усложним задачу – рассмотрим движение по серпантину горной дороги. Учитывая, что подобные повороты сопряжены с крутым подъемом или спуском, разберем по отдельности оба варианта, несколько различающихся техникой управления. Так называемый "обратный" поворот на подьеме чаще всего выполняется вкатыванием с "глубоким входом" (рис. 18, А)

Рис. 18. Техника прохождения поворотов 7-й категории

и значительным снижением скорости. Такой стиль езды позволяет избежать заноса на выходе, который может полностью погасить скорость, вплоть до остановки. О последствиях потери скорости на подъемах, особенно на скользкой дороге, легко догадаться. Такая ошибка дорого обходится водителю. Он будет вынужден перейти на I передачу, чтобы восполнить мощность двигателя, а резкое дросселирование , в свою очередь, всегда провоцирует срыв в бесполезное вращение одного из колес (подразумевается отсутствие блокировки дифференциала) и начало заноса.

Использовать вкатывание на спуске слишком опасно. Если скорость велика, то поворот рулевого колеса на большой угол может вызвать потерю управления (автомобиль не принимает маневр). Чтобы обезопасить себя при прохождении крутых поворотов на спусках, спортсмены чаще всего применяют движение в управляемом заносе (рис. 18, Б), для начала маневра приемлем любой из способов входа в занос. Важно не переусердствовать: на спуске автомобиль очень охотно не только становится боком, но и разворачивается. Преимущество способа, хотя он и не дает выигрыша во времени, в безопасности: передняя часть автомобиля все время направляется внутрь поворота, колеса не теряют управляемости, а мощность двигателя противодействует центробежной силе. Однако ошибка в дросселировании может привести к неуправляемому вращению.

Этот способ, кроме хорошей подготовки, требует и смелости. Увеличить подачу топлива перед поворотом на спуске психологически не очень-то легко – вдруг не удастся "сорвать" автомобиль в занос. Если гонщик, даже умея выполнять этот элемент, сомневается в себе, значит его мастерство требует дальнейшего совершенствования. Если решительность опережает мастерство, миновать серьезных последствий будет очень трудно.

Рассмотрим еще один прием прохождения крутых поворотов с использованием блокирования задних колес стояночным (ручным) тормозом (рис. 18, В). Для его выполнения не требуется даже предварительного захода контрсмещением , хотя в отдельных случаях он может повысить эффективность приема.

В начале маневра водитель одновременно выключает сцепление и резко включает ручной тормоз. На скорости 20 – 30 км/ч этого вполне достаточно для разворота на 180 градусов даже на асфальте. Но в большинстве случаев выполнять эти действия нет необходимости. После того как задние колеса заблокировались и началось вращение, надо быстро отпустить ручной тормоз, включить сцепление и доразвернуть автомобиль с умеренной подачей топлива. Тогда вращение произойдет вокруг передних колес. Если грунт тяжелый и колеса не скользят, то мощности двигателя может не хватить для срыва задних колес в пробуксовку. Чтобы повысить мощность двигателя, следует слегка нажать на сцепление.

ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛОЖНЫХ ПОВОРОТОВ

Сложные повороты представляют собой комбинацию нескольких простых. Их опасность заключается в том, что водитель, оценив крутизну входа, выбирает скорость с учетом спрямления кривой, и уже к середине сложного поворота автомобиль оказывается на внешнем радиусе дороги. Для удержания автомобиля на трассе требуется срочно тормозить, но сделать это довольно сложно.

Технику прохождения сложных поворотов рассмотрим на примерах, демонстрирующих нестандартный подход.

Сложный поворот, представляющий собой как бы сумму следующих друг за другом трех поворотов 3-й категории (3-3-3), правильнее всего проходить следующим образом (рис. 19).

Рис. 19. Прохождение сложного поворота, состоящего из следующих друг за другом

трех поворотов 3-й категории

Вначале выполняется сглаживающий вход по траектории малого радиуса. На выходе из поворота траекторию следует с ускорением распрямить. Это правило продиктовано прежде всего условиями безопасности. На практике идеально прописанные повороты с не меняющимся радиусом не встречаются. Даже при постоянной крутизне могут изменяться наклон профиля и коэффициент сцепления. Эти изменения требуют коррекции скорости, но при движении с максимальной скоростью и по максимальному радиусу любые вариации наверняка вызовут осложнения.

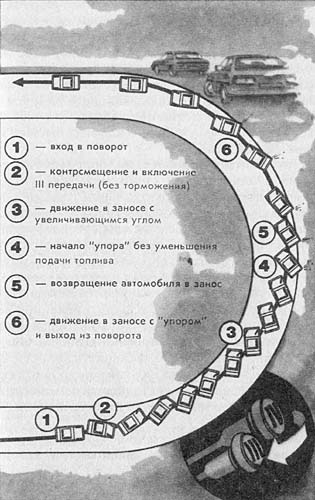

Наиболее ярким примером нестандартного прохождения поворота является ипподромная техника. Сложный поворот представляет собой сумму четырех поворотов 3-й категории: 3-3-3-3 (рис. 20).

Рис. 20. Прохождение "ипподромного" поворота

Раньше такой поворот проходили классическим способом, но со временем спортсмены нашли другой вариант. Автомобиль направляли в занос с упором задними колесами в снежный отвал и проходили весь путь по дуге максимального радиуса. Однако и этот способ оказался не самым скоростным.

Виртуозного исполнения наиболее скоростного варианта добился Николай Больших (рис. 21).

Рис. 21. Прохождение "ипподромного" поворота в заносе с контактным

торможением

Автомобиль на IV передаче (скорость около 140 км/ч) с прямо поставленными колесами входит в поворот. Одновременно с началом маневра включается низшая (111) передача и автомобиль попадает на дугу с большим углом заноса, "срезает" первую половину поворота и ударяется задним правым крылом в снежный вал. В момент удара или немного раньше колеса мгновенно поворачиваются в другую сторону – в противном случае автомобиль тут же выбросит на снежный вал. Когда автомобиль займет положение, необходимое для движения в управляемом заносе с "упором", колеса возвращаются в прежнее положение и он заканчивает поворот по дуге максимального радиуса.

Исполнение этого приема требует высочайшего мастерства и смелости. Это – элемент высшей категории сложности.

Остановимся подробнее на более доступных приемах. Начинающему спортсмену следует постоянно помнить об индивидуальном подходе к повороту. Нужно научиться быстро подмечать все, что поможет удержаться в повороте на большой скорости. Чаще всего это внутренний кювет, в который можно "опустить" переднее колесо, а может быть и оба правые или левые колеса и, зацепившись за него, как по рельсам пройти поворот. Это могут быть и колея, и край асфальтированной части дороги; иногда внешняя часть поворота имеет незначительный наклон (профиль), используя который можно существенно увеличить скорость. Все перечислить невозможно, поэтому надо постоянно развивать в себе способность видеть все особенности поворота и использовать их для увеличения скорости.

Наиболее трудными, а подчас и опасными являются сложносочлененные повороты, на которых крутизна дуги по ходу движения все время увеличивается. Спортсмены называют их "поворот с доворотом " . Трудность заключается в том, что уже в процессе движения по кривой требуется активное торможение тремя способами – посредством рабочего тормоза, скольжением (сносом) и увеличением угла заноса.

Все характеристики сложносочлененных поворотов учесть практически невозможно, поэтому их прохождение обеспечивается применением основных элементов техники управления. Важно знать лишь, что управляемый занос дает зачастую неоспоримое преимущество, если покрытие и подготовка водителя позволяют его использовать. Увеличивая угол заноса, гонщик одновременно снижает скорость движения и направляет большую часть мощности двигателя на нейтрализацию центробежной силы. Поясним сказанное на конкретном примере.

Ралли "Русская зима" . Наша и чехословацкая команды имели перед последним стартом равное количество очков. Решающими для нашей сборной оказались секунды, отвоеванные в сложном повороте, представляющем собой сложную комбинацию поворотов налево разных категорий: 2-3-3-5 (рис. 22).

Рис. 22. Пример прохождения сложного поворота раллистами

в зимних условиях

После длинного прямолинейного участка, позволяющего даже зимой развивать максимальную скорость, дорога плавно изгибалась, затем крутизна поворота возрастала и следующий участок напоминал ипподромную кривую, завершал ее резкий поворот под углом 90 градусов, который выводил на узкий крутой подъем.

Большинство гонщиков преодолевали этот участок по следующей схеме. После торможения, продолжая двигаться на IV передаче, они входили в первую (не крутую) часть поворота, затем снижали скорость и перед входом на дугу двух поворотов 3-й категории включали III передачу. В конце дуги следовало интенсивное торможение и переключение на II передачу, после чего спортсмены вкатыванием преодолевали завершающую, самую крутую часть поворота и начинали подъем. Но так как в последней фазе поворота скорость падала почти до нуля, то продвижение вверх было сильно затруднено, и к вершине автомобиль уже еле полз.

Наши ведущие гонщики, прекрасно владеющие техникой управляемого заноса, применили другую схему. Вход на начальную дугу осуществлялся без торможения на максимальной скорости, но с малым углом заноса, что удавалось благодаря контрсмещению . В месте перехода на дугу двух поворотов 3-й категории следовали ударное включение III передачи и значительное увеличение угла заноса, в результате чего скорость интенсивно падала. Перед крутым "поворотом" гонщик включал II передачу, и угол заноса становился почти критическим, из-за чего автомобиль еще сильнее затормаживался. Но благодаря тому, что часть мощности двигателя компенсировала центробежную силу, автомобиль имел в этом месте скорость значительно выше, чем в первом варианте. В результате обеспечивался быстрый подъем вверх с одновременным выравниванием автомобиля.

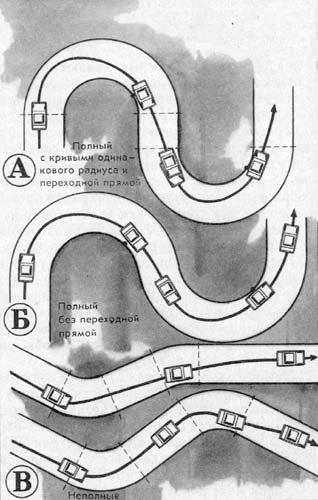

Разновидностью сложных являются S-образные повороты. Они состоят из двух и более поворотов, направленных в противоположные стороны. Важно помнить, что при построении траектории нельзя рассматривать этот поворот как сумму двух простых. Их траектория представляет собой сложную сглаживающую кривую. Ее характер зависит от типа S-образного поворота, а они разнятся между собой не только крутизной и шириной проезжей части, но и видом сопряжения элементов (рис. 23).

Рис. 23. Прохождение S-образных поворотов

Их отличие от стандартных простых поворотов заключается в том, что второй элемент поворота лишен фазы подхода, поэтому выход из первого элемента полностью определяет геометрию второго. Получается, что на одном из составляющих поворотов приходится ехать с меньшей скоростью, чем это возможно. Чаще всего спортсмены предпочитают это сделать в первой части, чтобы иметь ускорение на выходе из второго поворота.

На S-образных поворотах с переходной прямой ускорение возможно в каждой части, но при условии, что связывающей прямой хватает для входа в завершающую часть поворота. Неполный S-образный поворот тоже может иметь переходную прямую. Здесь рациональнее всего использовать спрямляющую траекторию, которая обеспечивает движение по кратчайшему пути. Оптимальная техника почти всегда предполагает "глубокий вход" . Этим создают благоприятные условия для безопасного маневра во второй фазе поворота.

Опыт выдающихся автогонщиков России, победителей и призеров многих международных соревнований, позволяет систематизировать десятки элементарных, сложных и уникальных приемов водительского мастерства. Достигнутые ими результаты способны принести большую пользу миллионам водителей, для которых эксперимент на дороге может окончиться трагически из-за отсутствия необходимых навыков скоростной езды. Предлагаемые в книге рекомендации можно обобщить в двух разделах. Первый предполагает действия, предохраняющие от попадания в критические ситуации, второй – контраварийные приемы управления. Среди тех и других есть варианты, вполне доступные даже для малоподготовленного водителя, хотя нужно отметить, что некоторые наиболее эффективные приемы требуют высокого уровня профессионального мастерства и систематической тренировочной работы.

- Опережающие действия

- Контраварийные действия

ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

|

При подходе к повороту попытайтесь определить крутизну дуги (категорию поворота) и его сложность (длину дуги, форму искривления, характер покрытия, наличие обочины, наклон полотна дороги, вид неровностей). Сосредоточьтесь, чтобы не ошибиться и не занизить категорию поворота. |

|