«Слава Богу, смертной казни у нас не бывало» или «смертная казнь заменена другою, далеко ужаснейшею» - shatsky. Наказание шпицрутенами (“сквозь строй”)

(Я, конечно, понимаю, что сейчас всех интересуют курсы валют - а не истории политссыльных девятнадцатого века. Но, видите ли, у нас на фирме работа полностью парализована - поэтому мне временно ничего не остается, кроме как записывать исторические байки. Собственно, я запишу до конца две большие истории - потому что планировала их записать давно и они были подготовлены - условно "Сказка о сгоревших письмах" и "Сказка о туруханских изгнанниках" - и после этого закрою журнал, потому что настроения его вести дальше в таких условиях нет).

Итак, ночью с 21 на 22 июня 1835 года семеро преступников (осужденные в Варшаве Высоцкий и Мальчевский, бывшие ксендзы Антоний Богунский и Винцентий Крочевский, Теофил Ковнацкий и несовершеннолетний Антоний Люборадский, а также уголовник Феликс Касперский) осуществили групповой побег с Александровского винокуренного завода, находившегося примерно в 70 верстах от Иркутска. Беглецы около двух суток укрывались в окрестных лесах, а затем вышли к Ангаре и попытались сделать плот для переправы с помощью имеющегося у них топора, однако древесина оказалась сырая и плот тонул. Тогда Касперский отправился на поиски лодки – и, действительно, наш лодку и крестьянина, который согласился перевезти беглецов.

Однако на другом берегу ссыльных ждала облава. Началась стрельба, Высоцкий был ранен. В дальнейшем во время следствия участники облавы утверждали, что у беглецов было два ружья, из которых они стреляли, однако при поисках вокруг и в Ангаре ружья не нашли. В свою очередь один из солдат, ранивших Высоцкого, показал, что изначально была договоренность «чтобы не подвергнуться ответственности, если будут спрашивать - сказать, что первый выстрел был из лодки». По факту у беглецов нашли только немного продуктов, плохо нарисованную карту Сибири и «три клочка польских стихов». Исследователи предполагают, что Касперский (давший в дальнейшем «откровенные показания» на следствии) изначально играл роль провокатора, специально заманив беглецов в ловушку (обращает внимание тот факт, что во всех крупных историях с заговорами и побегами политссыльных этой эпохи – Зерентуйский заговор, Омский заговор, Александровский побег – обязательно в роли доносчика и/или провокатора появляются уголовные, с которыми неосторожно связались политические)

… История с Александровским побегом – в некотором роде психологическая загадка. Непонятны мотивы этого побега, столь неосторожного и непродуманного. Все дело в том, что Высоцкий – главный, по-видимому, организатор побега – как мы его знаем из всей предшествующей и последующей жизни, совершенно не похож на авантюриста. Фаталист – да, авантюрист – совсем нет. Не похож он по душевному складу характера и, например, на Сухинова – организатора заговора в Зерентуйском руднике или на Шокальского – одного из руководителей омских заговорщиков (если, например, неистовый Шокальский будет пытаться бежать снова и снова – и в конечном итоге, потеряв надежду на осуществление своих планов, покончит с собой – то Высоцкий, как мы увидим дальше, никогда больше не предпримет подобных попыток).

Попытки советских исследователей увязать историю этого побега с более глобальными планами всеобщего восстания политссыльных в Сибири выглядят натяжкой.

Сам Высоцкий много лет спустя коротко упомянул об этом эпизоде в одном из писем: «По прибытии на место в Сибирь я думал, что путешествие и бурная жизнь кончены, однако провидение решило по-иному распорядиться моей судьбой. Безмерное и ничем не истребимое желание либо вернуться в Европу, либо умереть

(выделено мной – РД, перевод этой цитаты из статьи Шостаковича, однако в оригинале дословно «либо уйти от мира» - как говорится, понимай, как знаешь), впутало меня в новую неприятную катастрофу. Причиной ее был один из наших соотечественников, который недостоин того, чтобы называть его фамилию, он обвинил меня перед тамошними властями, что я хотел поднять киргизов и китайцев против России…»

Польские биографы Высоцкого комментируют эту цитату так: «мысль о самоубийстве была ему чужда, как человеку глубокой веры, но он был готов на любой риск, чтобы «пойти навстречу судьбе». Решение о побеге означало отчаянный шаг к «несамоубийственному самоубийству». Признаться, и эта версия меня не убеждает – кажется, что для такого завуалированного самоубийства Высоцкий слишком верующий, к тому же слишком порядочный для того, чтобы втянуть в подобные замыслы еще шестерых человек. Руфин Петровский, бежавший в одиночку из Сибири десять лет спустя и записавший историю побега Высоцкого из третьих рук, комментировал так: «Неволя, даже самая легкая и мягкая, всегда есть неволя, она унижает достоинство человека, но такая неволя, которую испытывали на себе каторжники, была для благородной и добродетельной души Высоцкого непереносимой…»

Следователи, по-видимому, также не докопались до истинных мотивов побега.

Касперский на следствии «показывал, что когда они все удалились от завода, то по утру Высоцкий, открывая ему свое намерение, на которое якобы прочие согласны, говорил: видишь, имею план Сибири на бумаге, а в голове целую Азию, с помощью их могу вас провести за границу до Бухарии и дойти до реки Ганга, потом до Восточной Индии, а там в Нанкин, где находятся послы европейских дворов, через которых можно поселиться, где захотим. А когда представляли ему причины, могущие послужить препятствием, Высоцкий говорил: только переплыть Ангару, можно достать оружие на пикетах… а из Солеваренного завода предполагал присоединять к себе ссыльных поляков» (из обвинительного заключения – РД)

«Высоцкий при всех мерах, принимаемых судом к достижению истины, сделал от всего отрицательство, показав что таких и подобных предположений не было. Равно и злонамерений против правительства не имелось, побег же сделан с намерением избегнуть каторжной работы и поселиться где-либо в Красноярской или Томской губернии под чужим именем и что с чего показывает на него Касперский, не знает. Прочие, также не подтверждая возводимого Касперским на Высоцкого, показывают: Крочевский, Люборацкий, Ковнацкий и Мальчевский, что намерение их было пробраться на родину и жить там, укрываясь от правительства, Богунский же, что намерение было поселиться где-либо под чужим именем и избавиться от каторжной работы….

На очных же ставках… Высоцкий, также оставаясь при своем показании, дополнил, что при разговоре о побеге было общее намерение идти куда-нибудь на поселение и жить там спокойно, но было ли намерение товарищей добраться до родины, он не знает…»

(Отметим здесь, что идея о том, чтобы «тихо поселиться под чужим именем» - это чертовски плохая идея. Если, например, омские заговорщики – в основном уроженцы и жители Волыни - возможно, владели русским языком настолько, чтобы затеряться среди местных жителей, то у коренных конгрессовых поляков Высоцкого и Мальчевского, до ареста никогда в жизни не выезжавших за пределы ЦП – шансов наверняка не было никаких. С другой стороны, исследователи отмечают, что для «обычного «тихого» побега с целью поселиться в Сибири под чужой фамилии гораздо удобнее действовать одному или вдвоем, а создание большой группы служит здесь только помехой» // Шостакович, Дьяков, Кацнельсон «Петр Высоцкий на сибирской каторге»…)

По приказу Николая I беглецы были отданы под военно-полевой суд в Нерчинском заводе. В этой связи всех перевезли туда (во время предварительного следствия они пребывали в разных местах нерчинской каторги) с распоряжением содержать каждого в отдельной камере под особой охраной. По пути Высоцкий заболел и с 8 июля до 3 сентября 1835 года находился в лазарете (Нерчинская администрация несколькими секретными уведомлениями была предупреждена, что «Высоцкий в Иркутске делал уже возмущение к бунту» и что в госпитале его надо «содержать в ножных оковах за караулом в особой комнате, не дозволяя ему иметь никаких сношений с поляками»). Следственная комиссия под руководством подполковника Гурова работала около полугода и 17 февраля 1836 года комиссия, сообщая начальству о завершении следствия, предложила перевести обвиняемых (кроме Касперского) в Акатуй и содержать там до вынесения окончательного приговора. 24 февраля 1836 года в Акатуе оказались все остальные обвиняемые.

По первоначальной сентенции военного суда Высоцкий был приговорен к публичному наказанию плетьми в количестве 24 ударов (остальные обвиняемые также к телесным наказаниям), однако комендант Нерчинских рудников генерал-лейтенант Лепарский заменил приговор на 1000 ударов шпицрутенами («сквозь строй через пятьсот человек по два раза»). Роль Лепарского здесь выглядит странной – и вообще как-то трудно оценить «на глазок», что же лучше – 24 удара плетью или 1000 ударов шпицрутенами? (исходная градация – самое мучительное и унизительное наказание – кнут, затем – плеть, «сквозь строй» - наказание военное) . Выглядит так, что Лепарский – человек порядочный, но при этом крайне осторожный, у него на памяти Зерентуйская история (которую, кажется, не все из декабристов ему простили, а «дамы» - жены декабристов – вообще одно время готовы были съесть старика живьем), - при этом, возможно, Лепарский (напомню, этнический поляк и католик) панически боится, как бы его не обвинили в тайной поддержке «своих» (чего он за долгие годы своей беспорочной царской службы всячески желал избегнуть) – поэтому такое странное соломоново решение.

Станислав Романович Лепарский (1754-1837)- генерал-лейтенант, комендант Нерчинских рудников, в течение десяти лет надзирал за декабристами в Чите и Петровском заводе

Экзекуция была проведена на Нерчинском заводе 31 апреля 1836 года.

Польский историк Лепковский – биограф Высоцкого – пишет о том, что 1000 шпицрутенов означали «мучительную смерть» и что Высоцкий, возможно, выжил только потому, что солдаты пожалели жертву и били не изо всех сил. Сдается мне, что Лепковский был плохо осведомлен о практике телесных наказаний в России того времени. Напомню некоторые факты, которые уже фигурировали в этом журнале: в 1826 году приговором Белоцерковского военного суда рядовой Саратовского полка Федор Анойченко (и еще несколько солдат, уличенных в связях с Сергеем Муравьевым, Михаилом Спиридовым и другими декабристами) был осужден на 12 тысяч шпицрутенов – и даже каким-то чудом остался жив (вероятно, приговор исполнялся в два или даже в три этапа). Заговорщиков в Омске (осужденных чуть позже александровских беглецов) военный суд приговорил к телесным наказаниям от 3 до 6 тысяч шпицрутенов – при этом пятерых осужденных забили насмерть, а Ксаверий Шокальский выжил только потому, что после первых пяти тысяч врач остановил экзекуцию. Достоевский в «Записках из мертвого дома» утверждал, что 1000 и даже 2000 шпицрутенов взрослый здоровый мужчина может перенести без опасности для жизни и даже без особенных последствий для здоровья. Таким образом, 1000 шпицрутенов (напомним, что исходно Петр Высоцкий – крепкий здоровый мужчина) – это вовсе не смертельный, а можно даже сказать – по тогдашним временам прямо-таки травоядный приговор (в дальнейшем Николай I, которому доложили о приговоре по Александровскому делу, был недоволен излишней мягкостью приговора, «в особенности в отношении к главному зачинщику Высоцкому, первому предводителю мятежа в Варшаве, не восчувствовавшему милосердия ему при суждении за сие преступление сказанного…» и рекомендовал в следующий раз не стесняться применять крайние меры вплоть до смертной казни – возможно, именно мнение Николая Павловича повлияло на следующий, значительно более жестокий приговор по Омскому делу – )

Тем не менее, судя по мемуарам (все свидетельства у нас здесь только из третьих рук и, возможно, носят преувеличенный апокрифический характер), Высоцкий перенес наказание тяжело: «…Высоцкого жестоко, безжалостно били, так что он едва не умер под ударами палок, и его полумертвого отнесли в лазарет…» (так рассказывает в своих мемуарах Петровский, ссылаясь на безымянного «благородного русского» - одного из декабристов, переведенного в ссылку из Восточной Сибири в Западную – по всем данным, этим информатором должен быть Штейнгель – известный борец за правду и справедливость) . Однако, действительно, Высоцкий после экзекуции вновь показан около двух месяцев находящимся в лазарете. После этого было признано, что его можно «использовать для работ в кандалах и прикованным к тачке». Однако «изборожденный многочисленными шрамами Высоцкий уже никогда не мог избавиться от физических страданий. Его преследовали боли, порой открывались старые раны…».

"Наказание шпицрутенами". Рисунок Тараса Шевченко, из серии "Блудный сын", около 1856 года

Генерал-губернатор Восточной Сибири Броневский в предписании начальнику Нерчинских заводов Татаринову указывал: «Высоцкого назначить в рудник Акатуевский и под надзор еще строжайший и употреблять в такие работы, от коих побег менее возможен».

Остальных осужденных за побег разослали по разным заводам. Когда через четыре месяца в соответствии с существующими предписаниями – кандалы у остальных были сняты и им было разрешено выходить на работу вместе с другими заключенными, губернатор Броневский распорядился: «Петра Высоцкого как наиболее виновного и опасного держать в Акатуе в тюрьме хотя и без кандалов, но все же под самым строгим надзором». В течение нескольких следующих лет заключенный находился в одиночной камере и его выводили на работы по погрузке и перевозке руды отдельно. На содержание каторжника, находящегося под особым наблюдением, ежемесячно выделялось 1 рубль 98 копеек. Каждый месяц начальство получало рапорт о поведении заключенного.

В эти первые годы Высоцкий оказался в Акатуе совершенно один. Среди всех государственных и политических преступников Николаевской эпохи его ситуация была едва ли не самой тяжелой: даже первые восемь декабристов, оказавшиеся поначалу в ужасных условиях на Благодатском руднике, были в лучшем положении – по крайней мере их было восемь. У узника в Акатуе не было никаких собственных денег, долгое время он не получал никакой помощи, никаких известий с родины – ни писем, ни посылок (хотя в Польше у него оставались два родных брата, и нареченная невеста – Юзефа Карская). Долгие годы вообще не было известно о том, что он жив – прошел слух о том, что Высоцкий не выдержал экзекуции, и один из его прежних друзей в эмиграции опубликовал некролог.

Спустя годы Высоцкий вспоминал свою каторгу так: «У меня был молот весом 14 фунтов, я разбивал им скалу и хотел убить себя, но не убил».

Порка на Руси вплоть до ХХ столетия всегда была самым распространенным методом телесного наказания. Изначально ей подвергали представителей практических всех слоев населения, всех полов и возрастов.

«Торговая казнь»

Наказания путем порки были впервые закреплены законодательно в Судебнике 1497 года. Наказывали так за самые различные преступления. Например, могли выпороть за дерзкое высказывание против властей.

Били в основном по задней части тела – спине, бедрам, ягодицам. Чаще всего наказуемого для этого полностью раздевали.

Особого искусства требовало наказание кнутом. Для этого палач должен был отойти от своей жертвы на несколько шагов, а затем раскрутить кнут над головой обеими руками и с громким криком быстро приблизиться к осужденному, обрушив орудие истязания на его спину. Нельзя было дважды бить по одному месту. После каждого удара палачу требовалось смахнуть с кнута налипшую на него кровь и частицы кожи. Как сообщает исследователь Катошихин, обычно экзекуция длилась несколько часов, причем в час наносилось 30-40 ударов кнутом.

Один иностранец, бывший очевидцем такой процедуры, оставил следующее свидетельство: «Палач бьет так жестоко, что с каждым ударом обнажаются кости. Таким образом его

(наказываемого) растерзывают от плеч до пояса. Мясо и кожа висят клочьями».

Многие от этого умирали. Все зависело от индивидуальных особенностей организма, а также от силы нанесения ударов. Некоторые выдерживали и по 300 ударов, а некоторые после первого же удара валились кулем. Если палач жалел наказанного, он мог ударить и послабее (иногда за мзду). А так – мог и забить до смерти.

В петровскую эпоху наказание кнутом называлось «торговой казнью». Ее часто назначали за политические преступления в сочетании с клеймением.

«Виноват!»

Куда более легким считалось наказание батогами. Последние представляли собой толстые палки или прутья с обрезанными концами. Батоги использовали часто – для выколачивания податей и недоимок, для битья крепостных и подчиненных. Иногда битье батогами назначал суд – за воровство, лжесвидетельство, неуважение к царской семье… Так, батогами был наказан подьячий, который, когда пил за здоровье государя, не снял головного убора.

Происходила экзекуция так. Человека клали на пол или на землю вниз лицом. Один из палачей садился ему на ноги, другой – на шею, обхватив ее коленями. Затем каждый из них брал по два батога и лупил ими жертву по спине и ниже спины, пока наказание не решали прекратить или пока не ломались прутья. При этом запрещено было наносить удары по животу, бедрам и икрам. Также во время экзекуции наказуемый должен был кричать слово: «виноват!». Если не кричал, то наказание продолжали, пока не закричит и не признает своей вины.

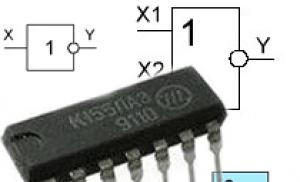

Сквозь строй

Более жестоким выглядело наказание шпицрутенами – гибкими прутьями около 2,1 метра в длину и менее 4,5 сантиметров в диаметре. Использовали их в основном для наказания солдат. Это называлось «прогнать сквозь строй». Способ наказания был позаимствован от шведов и в 1701 году введен Петром I в русской армии. Наказанного за ту или иную провинность обнажали по пояс, руки привязывали к ружью, которое было повернуто к нему штыком, чтобы несчастный не мог уклониться от расправы, и проводили меж двух рядов его товарищей, выстроившихся справа и слева от него. Каждый солдат должен был ударить провинившегося по спине шпицрутеном. За избиваемым следовал полковой врач, отсчитывая удары, чтобы наказанного не засекли до смерти и не покалечили.

«Поучения» для детей и женщин

Детские наказания «благословлялись» знаменитым «Домостроем»: «…но и страхом спасать, наказывая и

поучая, а когда и побить». Детей на Руси обычно секли розгами. Розгой называлась связка прутьев, которой наносили удары по мягким частям тела. Наказать розгами могли за любую провинность, причем применялось это наказание не только родителями или воспитателями, но и школьными учителями – скажем, за нерадивость в учении. Иногда секли и девочек.

Применялся такой способ наказания к детям любых сословий: это считалось полезным для ребенка. В больших семьях порой устраивали еженедельные порки по субботам, причем зачастую секли отпрысков не только за реально совершенные проступки, но и для профилактики, «чтоб неповадно было».

Перед тем как провести экзекуцию, пучки розог вымачивали в холодной проточной воде. Иногда вымачивание происходило в соленом растворе, и тогда битье причиняло сильнейшую боль. Однако шрамы после такого наказания оставались редко. Реже для битья подрастающего поколения использовалась веревка с узлами, которой хлестали наотмашь.

Женщин тоже пороли – чаще всего плетью или розгами. Использование твердых предметов и такие способы битья, которые могли искалечить, «Домострой» применять запрещал.

Крестьянку мог «поучить» муж – за дерзкий язык, непослушание или подозрение в измене. Крепостных баб и девок могли выпороть по приказу помещика. В полиции секли женщин, нелегально занимавшихся проституцией. Но совершенно официальные телесные наказания существовали и для представительниц высших сословий. Так, две фрейлины Екатерины II были жестоко высечены розгами за нарисованную ими карикатуру на князя Потемкина.

Еще в екатерининскую эпоху была сделана попытка смягчить существующую систему телесных наказаний. В 1785 году от них были освобождены представители высших сословий, купцы первой и второй гильдий. В начале XIX века были введены различные ограничения – на количество ударов, наказания для больных и стариков и представителей иных категорий. Но в начальных и средних учебных заведениях розги оставались средством «воспитания» вплоть до 1860-х годов.

Полностью телесные наказания в Российской империи отменили только в 1904 году. Окончательную точку в этом вопросе поставили после революции большевики, объявив порки «буржуазным пережитком».

Шпицрутены. Военное наказание - проведение через строй

(Spiessrutenlauf. Die Militärstrafe Gassenlaufen)

Художник:

Ходовецкий, Даниэль Николай

(польск. Daniel Nikolaus Chodowiecki)

1726—1801

18 х 26см

гравюра

В 1816 году рядовой л.-гв. Уланского полка, Василий Пивоваров, за побег и кражу живности у проезжающих, предан военному суду при варшавском ордонанс-гаузе. Конфирмация Цеса-ревича: «прогнать его, Пивоварова, сквозь 1000 человек 5 раз и, возобновя на верность присягу, определить на службу в один из армейских полков».

«Л.-гв. Литовского полка рядовой Галка опоздал несколько минут на ученье, за что унтер-офицер Чарнецкий, положив его на землю и привязав крестообразно к палке, немилосердно наказал, а после, оставя его связанными пошел на ученье. Тем временем рядовой Галка развязался, взял с собою веревки и палку, к коей был привязан, и хотел идти жаловаться к генерал-адъютанту графу Красинскому, но поблизости казарм был пойман и наказан: вчера пятидесятью, ныне пятидесятью палочными ударами, а также завтра имеет получить 50 палок. Сей рядовой находится на службе 12 лет» (Донесение 20 мая 1830 г).

К сожалению, в своих последующих донесениях агент тайной полиции не упоминает, сколько дней несчастный Галка получал свою палочную порцию.

Этот скорбный лист примеров можно было бы продлить до бесконечности; но достаточно и сказанного.

Телесные наказания производились очень часто и отнимали много времени, так как для наказания шпицрутенами одного человека часто выводился в поле целый полк или, по крайней мере, батальон, а самый процесс наказания длился иногда несколько часов. Наказанный шпицрутенами каждый раз был отправляем в госпиталь на излечение. Очень часто наказание производилось не сразу, а в несколько приемов — два, три и даже более. Так например, рядовой л.-гв. Литовского полка Ковтуненко, присужденный к 6000 шпицрутенов, выдерживает в один раз только четыре тысячи и, пробыв в госпитале две недели, проходить через остальные две тысячи.

В 1817 году рядовой Семен Машук, приговоренный военно-судной комиссией к двенадцати тысячами шпицрутенов, пройдя через 1000 человек четыре раза, оказался настолько слабым, что не мог, по свидетельству врача, продолжать дальнейшую прогулку по «зеленой улице» и был отправлен в госпиталь. Через две недели он вынес еще несколько тысяч и опять отправился в госпиталь... (и так продолжалось до тех пор, пока Машук не прошел через все 12000).

После 1830 года такие поразительные случаи жестокости наказании в полках почти не встречаются, потому что в январе этого года, одновременно с уничтожением кнута, последовало Высочайшее повеление: заменять кнут шпицрутенами, но не более шести pass через тысячу человек.

Наказание шпицрутенами обставлялось некоторою торжественностью; офицеры, присутствовавшие при исполнении наказания, должны были являться на это зрелище в полной парадной форме, а по окончании его подписывали экзекуционный лист, который отправлялся потом в ордонанс-гауз.

Розги в полках употреблялись в таком большом количестве, что существовал особый род земской повинности: войскам отводились места для резки прутьев. Литовскому полку, например, было отведено с этою целью комиссиею Мазовецкого воеводства место на берегу Вислы, поросшее ивовым кустарником, куда отправлялись команды резать прутья. Для наказания розгами и палками в каждой роте и эскадроне полагались по штату профосы, т. е. люди, вся обязанность которых только и заключалась в том, чтобы сечь. В каждом полку, как в казармах, так и в лагерях, существовали палочные пикеты и палочные караулы, самое название которых объясняет их назначение..... Словом, это была целая система, усовершенствованная и строго организованная.

В июле 1829 года варшавская секретная полиция доносит, что в польской армии и русском гвардейском отряде наказание нижних чинов вошло в такое употребление, что после вечерней зори во всех лагерных сараях слышно стенание, ибо почти в каждой роте рядовые в оных сараях немилосердно наказываются палками.

Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]

Глава 11

«За следующие токмо преступления». Страшное слово «шпицрутены». «Мудрые, чадолюбивые правители России отменили смертную казнь, говорили в публике, но злость или раболепство заменило это благодетельное постановление шпицрутенами, которые в большом количестве делаются сторицею ужаснее смертной казни».

Экзекуция над декабристами потрясла петербургское общество и даже императора Николая I надолго отвадила от самой мысли о проведении смертных казней в столице. Но тем не менее, когда шесть лет спустя создавался Свод законов 1832 года, место смертной казни было отведено вполне определенное: «Казнь смертная, за разные преступления в прежних законах положенная и по указам 1753 и 1754 гг. другими наказаниями замененная, с того времени определяется действующими ныне законами за следующие токмо преступления:

1) за преступления против первых двух пунктов, когда оные по особенной их важности предаются рассмотрению и решению верховного уголовного суда;

2) за нарушение карантинных правил по приговору военного суда;

3) за воинские преступления, в уставе военно-уголовном означенные».

Под первыми двумя пунктами имелись в виду – согласно традициям петровского еще законодательства – посягательство на здоровье и честь государя императора, а также бунт и измена.

Никаких уголовных преступлений, иными словами, только преступления государственные или военные.

Смертных казней до конца правления Николая I в Петербурге больше не было, однако смертоносные наказания процветали. Прозвище Николай Палкин император получил неспроста: хотя кнут постепенно сходил на нет, его место в негласной николаевской табели о рангах заняло орудие не менее грозное – шпицрутены, внедренные на Руси Петром I. С виду это были всего лишь гибкие прутья длиной чуть меньше метра и толщиной в палец, очищенные от листьев и веточек, однако разрушительная их сила была огромна. Мемуарист вспоминал, как наказывали шпицрутенами студента Медико-хирургической академии Ивана Сочинского: «У несчастного Сочинского, умершего под ударами, оказались пробиты междуреберные мышцы до самой грудной плевры, которая была видна и в некоторых местах разрушена до самого легкого».

Процедура наказания была регламентирована жестко. Солдаты выстраивались в две шеренги, каждому из них давали по шпицрутену, раздетого до пояса преступника медленно вели между шеренгами. Евгений Анисимов так описывает дальнейшее: «Каждый солдат делал шаг вперед из шеренги и наносил удар. За силой удара внимательно следили унтера и офицеры, не допуская, чтобы солдат-палач пожалел своего товарища. Если наказанный терял сознание, то его волокли по земле или клали на розвальни и везли до тех пор, пока он не получал положенного числа ударов или не умирал на пути по „зеленой улице“. Соучастников и свидетелей его проступка в воспитательных целях вели следом так, чтобы они видели всю процедуру в подробностях и могли рассказать об этом другим».

Петербургская история николаевского времени шпицрутенами полнится. Драматический эпизод с Иваном Сочинским случился в 1838 году: он был принят на фельдшерское отделение в Медико-хирургическую академию из аптекарских учеников и подвергался – по его мнению – преследованиям в связи с польским происхождением. Доведенный однажды до отчаяния профессором Нечаевым, провалившим его на экзамене («Вы мне не нравитесь, и я не допущу вас докончить курс в академии», – сказал профессор), Сочинский бросился на обидчика с раскрытым ножом. Нечаев увернулся, удар пришелся по другому профессору. На шум прибежали служители, впавший в исступление студент ранил еще двоих. Так как перед нападением на профессора Сочинский принял «2 унции свинцового сахара» и после учиненного впал в бессознательное состояние, знаменитый профессор Илья Буяльский вскрыл ему вены и влил противоядие. Так Сочинского возвратили к жизни, чтобы затем публично покарать.

Приговор оказался сравнительно мягок по суровым николаевским меркам – прогнать три раза сквозь строй в 500 шпицрутенов, однако для несчастного Сочинского и он стал смертным. Поскольку в целях назидания велено было произвести экзекуцию в присутствии всех студентов и профессоров академии, казнь случилась при множестве свидетелей. Современник вспоминал: «В последних числах октября 1838 года студентам велели явиться в аракчеевские казармы. От тех, которые по болезни не могли явиться, требовали удостоверения не только врача, но также местного квартального надзирателя и частного пристава. В присутствии студентов, поставленных во фронт, и некоторых начальствующих лиц Сочинский был насмерть забит шпицрутенами. Когда он упал, его положили на телегу и возили перед строем, продолжавшим наносить удары. Со многими из присутствующих делалось дурно».

В числе свидетелей этого эпизода был и знаменитый хирург Николай Иванович Пирогов.

Год 1842-й – новая история, героем которой стал лесничий Иван Рейнман. Возмущенный несправедливостями по службе, он неоднократно обращался к начальству, но ответов не получал. Очередной визит к его начальнику князю Николаю Сергеевичу Гагарину, нанесенный 25 июля 1842 года, завершился трагически: «Видя, что и того числа не было решения, вышел из себя и, вынув из сюртука пистолет, выстрелил оным князю в затылок, и князь тут же упал мертвый».

Суд приговорил Рейнмана «в пример и страх другим шпицрутенами чрез тысячу человек шесть раз» с последующей ссылкой в Сибирь на каторжную работу. Для того чтобы здраво оценить приговор, достаточно понимать: даже шесть тысяч ударов шпицрутенами обрекали среднестатистического преступника на смерть. Хотя бывали и счастливые случаи: знаменитому преступнику Хлопуше шесть тысяч шпицрутенов не помешали совершить побег и присоединиться затем к Пугачеву…

Среди тех, кто наблюдал за экзекуцией на Рейнманом, был управляющий Третьим отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии Леонтий Васильевич Дубельт, и позже он записал в дневнике: «Я сам был свидетелем наказания убийцы покойного князя Гагарина, его били в течение двух часов, куски мяса его летели на воздух от ударов, и потом, превращенный в кусок отвратительного мяса, без наималейшего куска кожи, он жил еще четыре дня и едва на пятый скончался в величайших страданиях. Народ, присутствовавший при наказании, когда привели убийцу на Семеновскую площадь, кричал: „Вот злодей! Он должен быть строго наказан!“ – впоследствии принял в нем же участие и с сожалением говорил: „Боже мой! Можно ли мучить так человека!“»

Последняя фраза, как мог заметить читатель, отчетливо перекликается с давними словами Михаила Михайловича Щербатова.

Годом позже в Петербурге случились сразу две громкие истории, отмеченные (в числе прочего) в дневнике пушкинского соученика по Лицею Модеста Корфа, запись от 22 сентября 1843 года: «В промежуток какой-нибудь недели случились с двумя офицерами Лейб-егерского полка два курьезно-трагические происшествия. Одного, Шлихтена, который несколько лет тому назад сделал богатое наследство тысяч в сто доходу, в одно прекрасное утро схватили у него в доме дворовые его люди, связали и под угрозою побоев (чему был уже и задаток) и других истязаний заставили дать себе отпускные и значительную сумму денег. Подобные происшествия бывают иногда в губерниях, но беда, если эта зараза проникнет в столицу.

Другой, ротный командир Горбунков, перед фрунтом дал пощечину фельдфебелю, который, не запинаясь, отвечал ему – двумя таковыми же. Этот случай напоминает бывший в 1841 г. с Ганом. Примечательно, что именно в этом же полку лет 20 назад один из ротных командиров, Батурин, был заколот перед фрунтом солдатом».

В обоих случаях провинившихся ждали шпицрутены. В частности, фельдфебеля Егерского полка Тищенко, отплатившего пощечиной полковому казначею капитану Горбунову (у Корфа фамилия и должность приведены с ошибкой), приговорили «лишив сего звания, наказать шпицрутенами через тысячу человек пять раз». Горбунову, для сравнения, приговор сулил лишь месяц ареста на гауптвахте.

Экзекуция над Тищенко состоялась в шесть часов утра 20 октября 1843 года на Семеновском плацу, руководил ею лично командующий всей пехотой отдельного гвардейского корпуса генерал Алексей Федорович Арбузов, известный своей суровостью и любовью к фрунту. Подробности этого поистине зверского наказания зафиксировал в своем «журнале дневных происшествий» служивший тогда в Егерском полку Николай Александрович Момбелли: «Тищенку раздели догола, связали кисти рук накрест и привязали их к прикладу ружья, за штык которого унтер-офицер потянул его по фронту между двух шеренг, вооруженных шпицрутенами. Таким образом удары посыпались на Тищенку с двух сторон, при заглушающем барабанном бое… В то время, когда раздевали Тищенку, Арбузов сказал речь солдатам, состоящую из угроз в случае не вполне сильного удара, обещая оплошного самого провести между шпицрутенов. Потом в продолжение всей экзекуции, Арбузов следил на лошади за Тищенкою, беспрерывно крича, чтобы сильнее били. Отвратительная хамская физиономия Арбузова от напряжения сделалась еще отвратительней и сделалась похожа на кусок сырого избитого мяса. Несмотря на жестокость ударов, несчастный прошел тысячу и уже в самом конце батальона упал на землю без чувств; два медика, полковой и батальонный, ожидавшие с своими фершалами этого момента, подбежали к упавшему, привели его в чувство, поставили на ноги, – и снова барабан загремел, и снова посыпались удары на истерзанную спину. Всего он вынес три тысячи ударов. Под второю и третею тысячею он беспрестанно падал без чувств, но в конце третьей упал замертво, так что никакие усилия медиков не могли уже возвратить ему чувств, – почему отвезли его в гошпиталь, для того чтобы возвратить его к жизни и потом снова подвергнуть истязанию, т. е. провести через две остальные тысячи. Предположения их не оправдались – через два дня Тищенко умер в гошпитале. Когда несчастный непризнанный герой, пожертвовавший собою за дело чести, недопустивший безнаказанно ругаться над личностью своею, – проходил третью тысячу, то, несмотря на отвращение, преодолев себя, посмотрел на мученика, – вид его был ужасен: от шеи и до конца икр красное свежее мясо, по временам брызжущее кровью, избито в биток и местами висит кусками, вероятно, многие кусочки отброшены от тела, но сам в ту минуту этого не заметил; около половины спины висел большой шматок содранной кожи; ступни же ног и конец ног до избитых икр, – бросались в глаза разительною голубоватою белизною, как мрамор с голубым отливом».

Зверское истязание фельдфебеля Тищенко и особенно поведение генерала Арбузова в ходе экзекуции вызвали столь широкий резонанс в обществе, что и Третье отделение, составляя для императора «Нравственно-политический отчет за 1843 год», не смогло обойти эту тему стороной: «Насчет генерал-адьютанта Арбузова слышно было всеобщее негодование, когда он присутствовал при наказании шпицрутенами лейб-гвардии Егерского полка фельдфебеля Тищенко, которому он даже не позволил помолиться Богу перед наказанием, которого обременял самыми отвратительными ругательствами и за которым следовал шаг за шагом во время его наказания, поощряя и понуждая солдат к сильнейшим ударам».

Поразительно, но в отчете Третьего отделения нашлось место и общим мыслям насчет допустимости столь страшных телесных наказаний, почти неизбежно приводящих к смерти, – с непременными реверансами в адрес высшей власти, разумеется: «При этом случае вообще слышны были суждения против шпицрутенов: мудрые, чадолюбивые правители России отменили смертную казнь, говорили в публике, но злость или раболепство заменило это благодетельное постановление шпицрутенами, которые в большом количестве делаются сторицею ужаснее смертной казни. При расстрелянии преступника или при отсечении ему головы на эшафоте он чувствует мгновенное страдание, тогда как, напротив, при назначении ему 6 тысяч ударов шпицрутенами тело его разрывается на куски, удары касаются костей, и он всегда или почти всегда умирает чрез несколько часов и иногда только чрез несколько дней в ужасных и невыразимых страданиях. Таким образом, смертная казнь заменена другою, далеко ужаснейшею, и, следовательно, человеколюбивая цель Государя не только не достигнута, но, напротив, усугублена самым варварским образом. Из этого рассуждения выводят еще и то заключение, что рано или поздно целый батальон из сострадания и по причине отвратительности вида иссеченного, так сказать, изорванного преступника, откажется продолжать наказание и сделается ослушником воли высшего начальства, и тысяча человек будут виновны, тогда как по совести нельзя будет обвинять их. Еще другое выводят суждение по этому случаю: говорят, что во время привода преступника на место наказания все присутствующие обыкновенно обременяют преступника ругательствами и, так сказать, радуются, что его преступление будет наказано; но потом, чрез несколько времени, когда увидят отлетающие куски его тела, начинают чувствовать к нему сострадание и, вооружаясь уже против законной власти, обвиняют оную в излишней жестокости».

Последние слова отчета, как видит читатель, живо перекликаются с откликом Леонтия Дубельта.

К сожалению, толки в обществе не оказали никакого влияния на ситуацию и на императора: карьера генерала Арбузова осталась такой же блестящей, какой и была, а наказания шпицрутенами продолжились. Отчего тот же Леонтий Дубельт и в сентябре 1851 года продолжал писать в своем дневнике: «Наше правительство, в видах человеколюбия уничтожив смертную казнь, поступило неправильно, заменив оную шпицрутенами. Шпицрутены чрез 6 тысяч человек есть та же смертная казнь, но горшая, ибо преступник на виселице или расстрелянный умирает в ту же минуту, без великих страданий, тогда как под ударами шпицрутенов он также лишается жизни, но медленно, иногда через несколько дней и в муках невыразимых. Где же тут человеколюбие?»

Впрочем, император Николай I стоял на своем. Когда случилась на юге России история с тайным переходом двух беглецов через реку Прут и местное начальство обратилось к императору с предложением применить к ним высшую меру наказания, император был лаконичен: «Виновных прогнать сквозь тысячу человек 12 раз. Слава Богу, смертной казни у нас не бывало, и не мне ее вводить».

К тому же были и те, кто считал шпицрутены очень даже полезным инструментом наказания. Модест Корф, дневник, 15 декабря 1843 года, запись о наказании уже упоминавшихся выше дворовых людей лейб-егеря Шлихтена: «Сегодня, в 6 часов утра, на Семеновском плацу гоняли сквозь строй крепостных людей егерского офицера Шлихтена… Вчера носили о сем особую повестку по всем частным домам, приглашая владельцев присылать своих крепостных людей в свидетели этой экзекуции и обязывая их к тому подписками: пример совершенно новый, но очень, думаю, полезный. Поколение крепостных растет и развивается вместе с нами, и беда России, если им придет на мысль, что они тоже – люди, тогда они тотчас сделаются зверями».

Шпицрутены как средство от роста самосознания крепостных!

Отмена смертоносного наказания шпицрутенами состоялась уже после смерти императора Николая I. Весной 1861 года российский посол в Бельгии, князь Николай Алексеевич Орлов, подал новому императору Александру II записку «Об отмене телесных наказаний в России и Царстве Польском», где утверждал, в числе прочего, что «прогнание шпицрутенами… есть такая же квалифицированная смертная казнь, как колесование и четвертование» и что «солдатам давно уже стала отвратительна роль палачей». Развернулась жаркая дискуссия, в ходе которой Орлова поддержал великий князь Константин Николаевич, а против него выступили министр юстиции граф Панин и митрополит Московский Филарет. И все-таки весной 1863 года Александр II подписал указ «О некоторых изменениях в существующей системе наказаний уголовных и исправительных». От телесных наказаний тогда освобождались женщины, церковнослужители и их дети, а шпицрутены и плети были отменены полностью.

Выдающийся адвокат Петр Акимович Александров позже, на судебных слушаниях по знаменитому делу Веры Засулич, так характеризовал эту перемену: «Отмена телесного наказания оказала громадное влияние на поднятие в русском народе чувства человеческого достоинства». Та же мысль Модеста Корфа, только с обратным знаком!

Глава 12

Монолог князя Мышкина в романе Ф.М. Достоевского «Идиот». Петрашевцы на Семеновском плацу. «Жить мне оставалось не более минуты».

Один из монологов князя Мышкина в романе Федора Михайловича Достоевского «Идиот» посвящен смертной казни. Горячечный поток сознания, полный тревоги и боли:

«Убивать за убийство несоразмерно большее наказание, чем самое преступление. Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью, в лесу, или как-нибудь, непременно еще надеется, что спасется, до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что уж горло перерезано, а он еще надеется, или бежит, или просит. А тут всю эту последнюю надежду, с которою умирать в десять раз легче, отнимают наверно; тут приговор, и в том, что наверно не избегнешь, вся ужасная-то мука и сидит, и сильнее этой муки нет на свете. Приведите и поставьте солдата против самой пушки на сражении и стреляйте в него, он еще все будет надеяться, но прочтите этому самому солдату приговор наверно, и он с ума сойдет или заплачет. Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали: „Ступай, тебя прощают“. Вот этакой человек, может быть, мог бы рассказать».

Мог бы, и рассказал. Устами князя Мышкина.

История кружка Михаила Васильевича Буташевича-Петрашевского изучена до мелочей. Год 1849-й, аресты, следствие, вердикт суда: двадцать один человек приговорен к смертной казни за «антиправительственные» беседы.

Официальное сообщение о приговоре было опубликовано в «Русском инвалиде» 22 декабря 1849 года, и начиналось оно со слов о том, что «пагубные учения, народившие смуты и мятежи по всей Западной Европе и угрожающие испровержением всякого порядка и благосостояния народов, отозвались, к сожалению, в некоторой степени и в нашем отечестве». Продолжался текст перечислением вины участников процесса и содержал в себе также резолютивную часть: «Генерал-Аудиториат, по рассмотрении дела, произведенного Военно-Судною Комиссиею, признал, что 21 подсудимый, в большей или в меньшей степени, но все виновны: в умысле на испровержение существующих отечественных законов и государственного порядка, – а потому и определил: подвергнуть их смертной казни расстрелянием».

И далее: «Его Величество, по прочтении Всеподданнейшего доклада Генерал-Аудиториата, изволил обратить всемилостивейшее внимание на те обстоятельства, которые могут, в некоторой степени, служить смягчением наказания, и вследствие того Высочайше повелел: прочитав подсудимым приговор суда, при сборе войск, и, по совершении всех обрядов, предшествующих смертной казни, объявить, что Государь Император дарует им жизнь».

Как может понять сам читатель, перед нами снова обряд политической смерти – пусть даже само это наименование в тексте приговора и не прозвучало. Полное неведение до самого конца, и лишь потом – помилование.

Самое время привести тут полный список смертников, тем более что и места он много не займет:

титулярные советники Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский, Василий Андреевич Головинский и Константин Иванович Тимковский;

помещик Николай Алексеевич Спешнев;

гвардии поручики Николай Александрович Момбелли, Николай Петрович Григорьев и Александр Иванович Пальм;

гвардии штабс-капитан Федор Николаевич Львов;

студенты Петербургского университета Павел Николаевич Филиппов и вольнослушатель того же университета Александр Владимирович Ханыков;

служащие азиатского департамента министерства иностранных дел Дмитрий Дмитриевич Ахшарумов, Николай Сергеевич Кашкин и братья Константин Матвеевич и Ипполит Матвеевич Дебу;

литераторы Сергей Федорович Дуров, Федор Михайлович Достоевский и Алексей Николаевич Плещеев;

учитель Главного инженерного училища Феликс Густавович Толь;

помощник инспектора в Технологическом институте Иван Львович Ястржембский;

отставной чиновник Александр Иванович Европеус;

мещанин, владелец табачной лавки Петр Григорьевич Шапошников.

Пестрый состав. Самая массовая казнь за всю петербургскую историю. Отметим, что младшим из приговоренных к смерти, Головинскому и Кашкину, было по 19 лет, старшему, Константину Дебу, – 38. Петрашевский же, Спешнев, Момбелли, Достоевский, Пальм, Европеус, Шапошников были практически ровесниками – по 27-28 лет.

Ранним утром 22 декабря петрашевцы уже на месте казни. Из воспоминаний Дмитрия Дмитриевича Ахшарумова мы знаем, что Семеновский плац в то утро был покрыт свежевыпавшим снегом и окружен войсками, стоявшими в каре, а поодаль от места казни толпились многочисленные зрители. О стечении публики сообщал и Достоевский в письме к брату Михаилу Михайловичу, написанном в тот же день: «Из окон кареты, когда везли на Семен<овский> плац, я видел бездну народа».

Среди площади стоял эшафот, обтянутый «черным трауром».

Ахшарумов: «Внимание наше обратилось на серые столбы, врытые с одной стороны эшафота; их было, сколько мне помнится, много… Мы шли, переговариваясь: „Что с нами будут делать?“ – „Для чего ведут нас по снегу?“ – „Для чего столбы у эшафота?“ – „Привязывать будут, военный суд – казнь расстрелянием.“ – „Неизвестно, что будет, вероятно, всех на каторгу…“

Такого рода мнения высказывались громко, то спереди, то сзади от меня, и мы медленно пробирались по снежному пути и подошли к эшафоту. Войдя на него, мы столпились все вместе и опять обменялись несколькими словами. С нами вместе взошли и нас сопровождавшие солдаты и разместились за нами».

Около получаса длилось чтение приговора, причем все участники кружка Петрашевского изрядно озябли: они были в весенней одежде, в которой их арестовали. Приговор прозвучал для петрашевцев как гром среди ясного неба. «Мы все стояли в изумлении; чиновник сошел с эшафота. Затем нам поданы были белые балахоны и колпаки, саваны, и солдаты, стоявшие сзади нас, одевали нас в предсмертное одеяние», – вспоминал Ахшарумов.

Все уже было готово к свершению смертной казни; первых трех осужденных привязали к столбам. Достоевский (как свидетельствует немало общавшаяся с ним Софья Ковалевская) вспоминал, что это были Буташевич-Петрашевский, Момбелли и Григорьев, однако Дмитрий Ахшарумов приводит иной список: Петрашевский, Момбелли и Спешнев. Это подтверждается и текстом приговора, где как раз Петрашевский, Спешнев и Момбелли составили первую тройку обвиняемых.

И вот команда к заряду! На хрестоматийно известном рисунке Бориса Покровского, изображающем приготовления к расстрелу петрашевцев, видны выкопанные рядом со столбами могильные ямы: по мысли художника, видимо, царское правительство собиралось закопать приговоренных прямо в центре столицы. Недостоверность рисунка очевидна, он полностью опровергается и воспоминаниями, и документами.

Ключевой момент запомнился Дмитрию Ахшарумову особо: «Сердце замерло в ожидании, и страшный момент этот продолжался с полминуты. При этом не было мысли о том, что и мне предстоит то же самое, но все внимание было поглощено наступающею кровавою картиною. Возмущенное состояние мое возросло еще более, когда я услышал барабанный бой, значение которого я тогда еще, как не служивший в военной службе, не понимал. „Вот конец всему!..“ Но вслед за тем увидел я, что ружья, прицеленные, вдруг все были подняты стволами вверх. От сердца отлегло сразу, как бы свалился тесно сдавивший его камень! Затем стали отвязывать привязанных Петрашевского, Спешнева и Момбелли и привели снова на прежние места их на эшафоте. Приехал какой-то экипаж – оттуда вышел офицер – флигель-адъютант – и привез какую-то бумагу, поданную немедленно к прочтению. В ней возвещалось нам дарование государем императором жизни и взамен смертной казни каждому, по виновности, особое наказание».

Рассказ Достоевского о тех минутах позже записала мемуаристка: «Мне показалось, что он никого из нас не видел, не слышал перешептывания; он смотрел куда-то вдаль и точно переживал до мелочей все, что перенес в то страшное морозное утро.

– Не верил, не понимал, пока не увидал креста… Священник… Мы отказались исповедоваться, но крест поцеловали… Не могли же они шутить даже с крестом!.. Не могли играть такую трагикомедию… Это я совершенно ясно сознавал… Смерть неминуема. Только бы скорее… И вдруг напало полное равнодушие… Да, да, да! Именно равнодушие. Не жаль жизни и никого не жаль… Все показалось ничтожным перед последней страшной минутой перехода куда-то… в неизвестное, в темноту… Я простился с Алексеем Николаевичем, еще с кем-то… Сосед указал мне на телегу, прикрытую рогожей. „Гробы!“ – шепнул он мне… Помню, как привязывали к столбам еще двоих… И я, должно быть, уже спокойно смотрел на них… Помню какое-то тупое сознание неизбежности смерти… Именно тупое… И весть о приостановлении казни воспринялась тоже тупо… Не было радости, не было счастья возвращения к жизни… Кругом шумели, кричали… А мне было все равно – я уже пережил самое страшное…»

Федор Михайлович вообще-то не слишком любил вспоминать про тот день; все, что мы знаем о его тогдашних ощущениях и мыслях, – это буквально обрывки, прежде всего из его письма к брату: «Сегодня, 22 декабря, нас отвезли на Семеновский плац. Там всем нам прочли смертный приговор, дали приложиться к кресту, переломили над головою шпаги и устроили наш предсмертный туалет (белые рубахи). Затем троих поставили к столбу для исполнения казни. Я стоял шестым, вызывали по трое, след<овательно>, я был во второй очереди и жить мне оставалось не более минуты. Я вспомнил тебя, брат, всех твоих; в последнюю минуту ты, только один ты, был в уме моем, я тут только узнал, как люблю тебя, брат мой милый! Я успел тоже обнять Плещеева, Дурова, которые были возле, и проститься с ними. Наконец ударили отбой, привязанных к столбу привели назад, и нам прочли, что его императорское величество дарует нам жизнь».

После помилования началась процедура гражданской казни. Над головами дворян палачи ломали шпаги, приговоренных переодевали в арестантскую одежду: «…дали каждому арестантскую шапку, овчинные, грязной шерсти, тулупы и такие же сапоги». Петрашевского отправили в Сибирь прямо с эшафота – и Ахшарумову особенно запомнилось, как Михаил Васильевич, в раздражении от неловкости кузнецов, заковывавших его в кандалы, сам присел на помост и стал себя заковывать.

…Завершим эту главу историей, зафиксированной в дневнике Леонтия Васильевича Дубельта за 1851 год: «НОЯБРЬ 1. Отставной коллежский секретарь Панов ударил на Благовещенском мосту часового и за то был отдан под суд. Его приговорили к смерти и сегодня привели его на Семеновский плац для совершения казни, но Государь Император помиловал его».

Тоже ведь повторил отставной чиновник судьбу петрашевцев. Пострадал буквально ни за что, был приговорен к смерти, томился, ждал неизбежного, но в конечном итоге остался жив.

Отрывок из воспоминаний А. И. Ильинского "За полстолетия". Текстприводится по варианту, опубликованному в альманахе "Русская старина", февраль 1894 г., стр. 65-69.Следуя хронологическому порядку, соблюдаемому в моих воспоминаниях, не могу здесь умолчать об одном событии,совершившемся в Казани в мае 1849 года. Это - наказание шпицрутенами двухъ известных разбойниковъ - Быкова иего перваго сообщника Чайкина. Я присутствовал на этой ужасной экзекуции, превосходящей все, что человек могпридумать зверскаго и ужаснаго: все роды смертей и казней, все пытки инквизиции бледнеют пред этим страшнымнаказанием. Кто видел его хотя бы раз в жизни, может судить о томъ какой неувядаемый и нетленный венец сплелсебе имнератор Александр Второй отменою телесных наказаний! Но перехожу к описанию самого события.

Нужно заметить, что Быков был атаманом шайки, долгое время грабил и убивал, наводя страх на многие уезды губернии.Он неоднократно убгал из казематов и отличался свирепостью и нераскаянностью. Ему было присуждено 12.000 ударовшпицрутенами, а его сообщнику Чайкину, ввиду чистосердечнаго раскаяния, одна тысяча ударов была сбавлена, следовательнопослдний был осужден на 11.000 ударов. Выйдя въ этот день на Грузинскую улицу, я былъ пораженъ невиданным дотоле зрелищемъ:преступники, окруженные жандармами и войсками, при стечении несметной массы народа, были везомы на позорной колеснице.Они сидели другъ против друга, у каждаго на груди была надпись: "убийца". Шествие сопровождалось барабанным боемъ,привлекавшим с улпц и из домов громадное количество народа, пристававшего к шествию, направлявшемуся к Арскомуполю.

На этом громадном поле был выстроен батальон местнаго гарнизона, под командою командира его, полковника Корейши. Поблизости выстроеннаго баталиона лежала громадныя кучи заготовленных для наказания шпицрутенов. Как ни жестоки иужасны были преступления Быкова и Чайкина, но как люди они все-таки заслуживали если не сожаления, со стороны Корейши,то, по крайней мере, не усугубления присужденнаго неумолимым законом наказания. Однако, Корейша превзошел строгостьзакона: шпицрутенов, по закону, должно входить три в дуло ружья, но были заготовлены более толстые шницрутены, изкоих, как тогда говорили, в дуло ружья не помещалось даже и двух!

Преступники сошли с позорной колесницы и были напутствованы священником, как пред смертною казнью. Затем их быстрораздели, обнажив туловище до ягодиц; руки того и другого были привязаны к ружьям, за которыя каждаго преступникавели рослые, крепкие и сильные солдаты. Преступники были бледны, но не потеряли присутствия духа, хотя, по прочтенииконфирмации, на лицах обоих изобразился неописанный ужас. Перваго повели Быкова, а спустя некоторое время Чайкина, такчто оба шли друг за другом, и, получая удары шпицрутенами, испускали раздирающие душу крики и стоны. Уже после первойтысячи ударов спины их побагровели, покрылись лоскутами изрубленнаго мяса и спекшеюся кровью и вспухли, крики преступниковсделались слабее, голос как бы отказывался имъ служить, и во рту у них пересохло. Несмотря, однако, на все это, полковникпостоянно побуждал исполнявших экзекуцию солдатъ бить преступников сильнее. Он кричалъ во все горло: "бейте крепче,негодяям нет пощады!". Тех же солдатъ, которых замечал, немедленно отставляли из фронта, заменяя ихдругими, а виновных в слабости наносимых преступникамударов тут же наказывали тесаком по ягодицам, приподняв фалды мундира.

Зрелище вообще было страшное и потрясающее: Быков и Чайкин извивались подобно змеям, желая облегчить страшную силусыпавшихся на них ударов, но мощныя руки ведших их мускулистых солдат удерживали эти порывы. За наказуемыми шел докторСоколовский (городской врач и врач при гимназии. Этого врача не следует смешивать с другим Соколовским, Алексеем Андреевичем,который впоследствии был профессором фармакологии в Казанском и Московском университетах - прим. автора). Быкову далиуже 5.000 ударов. Соколовский осмотрел его, по-видимому нашел слабым, потому что преступника положили на тележку, двоесолдат везли тележку, и наказание продолжалось. День былъ ветреный: сильный ветер с громадными столбами пыли бил в спинунаказуемых и пыль, смешиваясь с кровью, текшею потоками из исполосованной и превращенной в бифштекс спины преступников,покрыла сплошнуюи вспухшую на спине рану серым налетом. Быкову на тележке дали еще около 1.000 ударов и затем прекратили наказание,так как теперь слышны были только слабые, постепенно стихавшие стоны его, вместо прежде раздававшихся отчаянных и раздирающихдушу криков. В толпе народа были слышны рыдания, как выражения сожаления к преступникам, многие плакали, другие молились,многия женщины падали в обморок, но все это заглушалось барабанным боем. Таким же образом был наказан и шедший поодаль отБыкова Чайкинъ. Он оказался слабее своего атамана и из присужденных ему 11.000 ударов прошел не более 3.000,и былъ положенна тележку, на которой дали ему еще 500 или 600 ударов.

По прекращении наказания обоих преступников, с слабыми признаками жизни, отправили в городскую больницу для лечения,после чего они, по выздоровлении, должны были получить-таки опять недоданное число ударов. Судьбе, однако, угодно былосжалиться над несчастными: оба они умерли в тот же день. Трупы их доставлены в анатомическийтеатр при университете, где и сделали из них скелеты, по которым и по сие время изучают анатомию.